В Петербурге школьная инфраструктура стремительно уходит от образа функционального, но обезличенного здания, характерного для советского и постсоветского периода, и становится частью районной экосистемы, местом общения, саморазвития и даже досуга.

Изменения затронули абсолютно все аспекты: от архитектурных решений и технического оснащения до логистики потоков и сценариев использования помещений. Эксперты отрасли, опрошенные "ДП", единодушны: изменения не косметические, а концептуальные. И их масштаб будет только нарастать.

Нетипичное образование

Один из главных трендов — отказ от типовых проектов. Если раньше школы массово строились по шаблонам, с незначительными вариациями в оформлении, то сегодня каждая новая школа — это индивидуальный проект, учитывающий особенности территории, демографические данные, градостроительный контекст, ландшафт и даже образ жизни жителей микрорайона.

Директор проекта "Юнтолово" компании "Главстрой Санкт–Петербург" Михаил Харченко отмечает, что каждый школьный проект теперь создаётся по индивидуальному архитектурному решению. При этом большое внимание уделяется внутренней логистике здания: создаются раздельные потоки для младших и старших школьников, разные входные группы, гардеробы, учебные блоки. Это не только снижает уровень стресса у детей, но и повышает безопасность, обеспечивая ясную навигацию и разгрузку пространства.

С коллегой согласна директор дирекции социальных объектов ГК "А101" Юлия Чернец. "Изменения подходов к строительству социальных объектов, которые произошли в последнее десятилетие, можно назвать всеобъемлющими. Они затрагивают все аспекты работы школ, начиная от архитектуры и заканчивая технологической начинкой, а также возможностью использования школьной архитектуры взрослыми. Все эти изменения привели к тому, что школа перестала быть исключительно местом получения знаний для детей, а превратилась в сердце всего района", — говорит эксперт.

Одной из инноваций последнего времени стало создание атриумов, заменяющих актовые залы. По словам Юлии Чернец, это многофункциональное пространство в центре школы стало символом новой архитектурной логики: вместо редкого использования — ежедневное, вместо закрытости — открытость, вместо линейной иерархии — гибкость. Атриумы используются для лекций, театральных постановок, встреч, презентаций, а также как свободные зоны общения. Они формируют у учеников новый культурный и образовательный опыт, приближая российскую школу к лучшим мировым образцам.

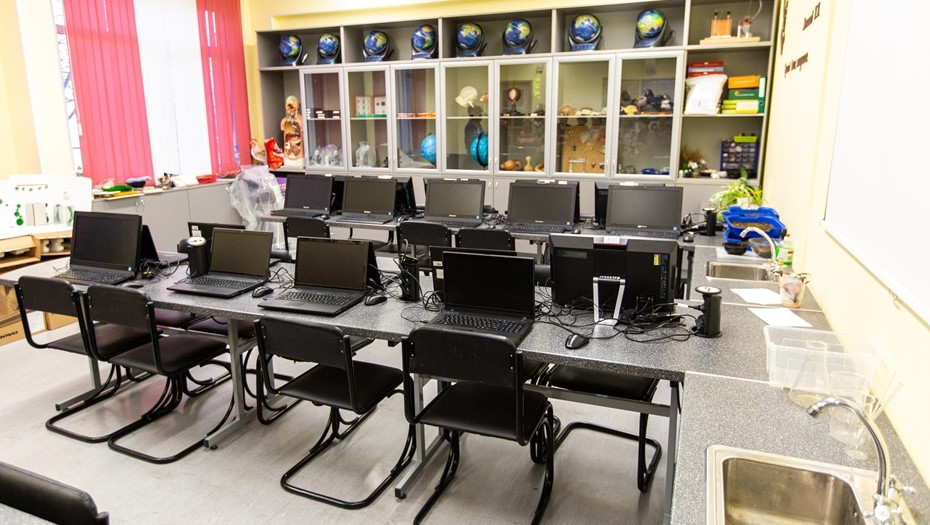

Существенно меняется и само содержание школьных пространств. Директор департамент маркетинга и продукта GloraX Екатерина Ульянова отмечает, что образовательный процесс больше не ограничен рамками класса и доски. Появляются креативные пространства: студии звукозаписи, фото– и видеостудии, мастерские, лаборатории, зоны технического творчества. На практике это означает, что ребёнок может в рамках одной школы получить опыт работы с современным цифровым и аналоговым оборудованием, освоить творческие и инженерные навыки, сформировать собственный образовательный маршрут.

Разнообразие жанров

Формируется тренд на разнообразие типов учебных пространств. Классическая модель — доска, парты, учитель у стены — отходит на второй план. Вместо неё — трансформируемые классы, которые можно объединять, делить, использовать для разных форматов занятий. Учебный процесс выходит за пределы традиционного класса: активно используются коридоры, открытые пространства, рекреации. По словам Юлии Чернец, даже стены в новых школах часто делаются прозрачными — чтобы сохранять визуальный контакт и усиливать ощущение общей образовательной среды.

Техническое оснащение также подверглось коренной модернизации. По мнению Алексея Белоусова, гендиректора СРО А "Объединение строителей Санкт–Петербурга", если 10 лет назад наличие лингафонного кабинета или мультимедийного класса было редкостью, то сегодня это — стандарт. Более того, появляется тренд на узкую специализацию: школы строятся под определённые образовательные векторы. Например, уже сейчас в Петербурге запланировано строительство школы с углублённым изучением строительных технологий — полноценного кластера с мастерскими, лабораториями и интеграцией с профильными предприятиями. Это означает возвращение к идее профориентации, но на новом, технологически продвинутом уровне.

Ещё один важный тренд — интеграция школы с местным сообществом. Екатерина Ульянова подчёркивает, что школа может и должна работать не только в будни с 08.00 до 15.00. Благодаря появлению отдельных входов, системе видеонаблюдения, выделенным зонам школы превращаются в районные центры активности. Спортивные и творческие блоки становятся доступны жителям квартала в вечернее время, на каникулах, в выходные.

Директор по проектированию Группы RBI Павел Быков уверен, что школы должны проектироваться и строиться в связке с жилыми кварталами. Это позволяет учитывать логику движения людей, ритм района, плотность населения. Результатом становятся не изолированные комплексы, а части единой системы. "Такой подход позволяет обеспечить единство дизайн–кода всего квартала, создать гармоничную среду, в которой горожанам и жителям квартала было бы психологически комфортно находиться", — считает он.

Сверх стандарта

Сегодня уже никто не ограничивается стандартным набором учебных классов, отмечает директор консалтингового центра "Петербургская недвижимость" (Setl Group) Ольга Трошева. В новых школах проектируются бассейны разного размера в зависимости от возраста учащихся, создаются медиатеки, лаборатории по астрономии, механике, термодинамике, робототехнике, квантовой физике, появляются танцевальные залы, студии гончарного дела, мастерские.

Значительно выросли и требования к безопасности и инклюзивности. Новые школы проектируются как полностью доступные для детей с ограниченными возможностями здоровья. "Это не только пандусы и лифты, но и адаптированные кабинеты, санитарные комнаты, специальное оборудование, тактильные элементы навигации. Причём вся среда — не “отдельная” для детей с ОВЗ, а интегрированная, инклюзивная, предполагающая участие в общем процессе", — рассказывает Анжелика Альшаева, коммерческий директор группы компаний "КВС". При этом в разработке проектов сейчас принимает участие не только инвестор, но и отделы образования районных администраций.

"Школы за последние годы действительно сильно трансформировались. В связи с появлением современных методов и форм обучения появились новые запросы. Теперь помимо обязательных учебных классов в школах проектируются медиацентры для проведения мероприятий, коворкинги, студии звукозаписи, телестудии, театральные и хореографические классы. Особое внимание уделяется запросам на создание технологических кластеров с узкой специализированной подготовкой детей уже на базе школы, — говорит генеральный директор “Сотэкс–Проект” Сергей Золин. — Какой будет школа будущего, зависит от множества факторов, включая образовательные программы, педагогический коллектив и технический регламент, которому следуют при строительстве. Но самое главное, строить школы надо такие, чтобы нашим детям хотелось в них учиться".