Всего два движения — сплести и перевить. Но это как семь нот в музыке или алфавит в литературе. Ограниченное количество простых элементов даёт бесконечное множество их сочетаний. В нашем случае чередованием двух движений получается создать удивительный узор захожского кружева.

Захожское, или, как его ещё называют, киришское, кружево включено в число 100 объектов нематериального культурного наследия народов России.

Предприниматель Елена Гордеева, возглавляющая Культурно-исторический центр ремесел "Светёлочка" в городе Кириши, зарегистрировала уникальное право наименования товара по месту происхождения (НМПТ) и уже несколько лет занимается возрождением и сохранением этого старинного промысла.

Льняные галунцы киришских болот

Захожье, или Захожа, — это территория, на которой расположились несколько деревень в современном Киришском районе, среди лесов и болот Приволховья.

Раньше их было восемь, но после войны две так и не восстановились, осталось шесть. Они и сейчас находятся вдали от больших городов и широких дорог. Эта без пяти минут изоляция от внешнего мира позволила сохранить и особый уклад жизни, и уникальный местный говор, и эталонную чистоту традиций кружевоплетения, которое зародилось здесь в начале XIX века, рассказывает Елена.

Дело в том, что наше кружево было в меньшей степени затронуто вниманием профессиональных художников, чем вологодское, вятское или елецкое. Вот как плели бабушки несколько столетий назад "лапы" — "курью лапу", "медвежью лапу", "Тимошину" или "тараканьи глазки" — так они до сих пор и дошли до наших дней.

“

"С одной стороны, это наша беда, потому что мы не "распиаренные", нигде наше кружево не показывали. А с другой стороны — это счастье наше, потому что до нас дошли именно старинные приёмы плетения. Вот как 200 лет назад бабушка плела, так до сих пор и мы плетём", — рассказывает предприниматель Елена Гордеева.

Захожское кружево не спутаешь ни с одним другим. Прочная нить, плотное широкое плетение. Например, вологодское кружево кажется воздушным за счёт множества так называемых "решёток", заполняющих пространство между основными узорами. А в захожской традиции, выражаясь профессиональным жаргоном местных мастериц, было принято "плесть галунцы густыми городами".

"Галунцы" — это вообще все кружева. А "густые города" — это сплошное плетение "полотнянки" без лишнего воздуха. "Полотнянка" — один из главных элементов кружева, непрерывная узкая лента, которая образует основной узор. У такого подхода к творчеству есть вполне бытовая причина.

"Потому что, во-первых, плели из своего льна домашней обработки, из грубой суровой ниточки. Так как этими вещами пользовались в быту, они должны были выдерживать большое количество стирок".

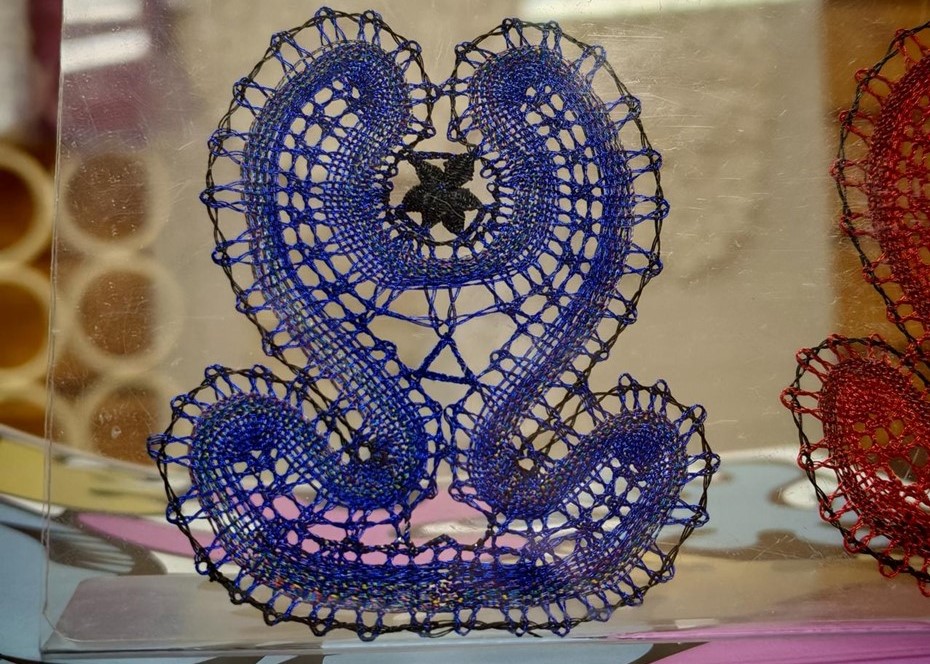

На фото: Математика захожского кружева

Удивительный факт: захожское льняное кружево в старину не носили на себе. Оно использовалось исключительно в интерьере. Им украшали скатерти, полотенца, подзоры, а вот косынки и юбки обходились без него. Кружево для одежды могло быть только золотым или серебряным — в очень небольшом количестве, как правило, для праздничного убора. А вот льняные ажурные платки, воротнички и манжеты в этих краях появились только в XX веке. К слову, о традициях: девочек учили этому мастерству с 6 лет, а к свадьбе каждая уважающая себя девица должна была сплести примерно 40 кружевных изделий.

Для понимания трудоёмкости процесса Елена приводит пример: условный квадрат со стороной 10 см можно сплести примерно за 8 часов. То есть это полноценный рабочий день. Размер изделий в приданом не регламентировался, но можно предположить, что чем их больше и чем они затейливее — тем выше шансы найти завидного жениха.

Тех, кто не справлялся, замуж брать не хотели! Суровый патриархальный уклад крестьянского быта.

По расчёту и по любви

Свадебной теме в "Светёлочке" посвящена музейная экспозиция. Мастерицы реконструировали сцену обряда сватовства Новоладожского уезда.

Примерно так, как она изображена на картине Василия Максимова "Приход колдуна на крестьянскую свадьбу", написанной в 1875 году. Для этого проекта мастерицам пришлось сплести те самые 40 изделий. Сейчас реконструкция — часть туристической истории, которая тесно сплетена с местным промыслом.

"Мы решили, что, конечно, надо к нам сюда везти туристов, чтобы они знакомились с кружевом на месте его бытования. И поэтому мы начали развивать такие проекты по продвижению Захожского кружева, как реконструкция сцены обряда сватовства, мастер-классы по кружевоплетению", — поясняет Елена Гордеева.

На фото: Математика захожского кружева: мастера

История возникновения кружевного бренда, основанного на традициях захожского (киришского) кружевоплетения, началась в 2018 году. Елена тогда работала в благотворительной организации, помогающей людям в кризисных ситуациях — продуктовыми наборами, одеждой. Несколько женщин из её подопечных стали дарить ей сплетённые вручную кружева. И Елена задумалась — почему обладательницы таких уникальных навыков не могут на них заработать? Так образовалась артель, в которой мастерицы изначально плели кружево для продажи, а позже стали собирать историю края, изучать местные традиции, участвовать в этнографических постановках. Всё, что касается сохранения нематериального культурного наследия, здесь на высоте. Сейчас задача Елены — сделать так, чтобы эту часть догнала и материальная составляющая.

"Нам хотелось, чтобы женщины, которые являются преемницами захожских кружевниц, сохранили это ремесло и передали его дальше. Это у нас получилось. Но продавать успешно свои кружева — с этим возникли сложности, потому что доступных площадок для реализации кружева не так много и навыка покупки кружева для украшения себя и своего дома у людей тоже нет", — говорит предпринимательница.

Стоимость изделий соответствует трудоёмкости процесса. Красивый воротничок, без дополнительных наценок от продавцов, непосредственно в центре можно приобрести в среднем за 8 тыс. рублей. В магазине, скорее всего, он будет стоить ещё дороже. И это предполагает либо соответствующие финансовые возможности покупателя, который готов спонтанно потратить подобную сумму, либо его осознанное решение приобрести столь непростую вещь.

Такой аксессуар будет диктовать свои условия гардеробу и раскроется не с каждым платьем и не с каждым настроением. Но те, кто понимает, как носить настоящее кружево, получают удовольствие не только от своего отражения, но и от самого обладания вещью. Так же и в интерьерных решениях: льняная скатерть с дорогим кружевом — это явно история не повседневных обедов, но продуманное использование кружева в нужное время и подходящем месте может подарить совершенно новые эмоции. Такие ценители, безусловно, есть, но их, как и кружевниц, хранящих секреты традиционного ремесла, — мало.

Код по наитию

Елена решила пойти навстречу людям и вывести захожское кружево из категории музейных редкостей на территорию широкой известности. Кружево должно стать понятнее и демократичнее. Чтобы его можно было купить просто так и не переживать, что потом некуда надеть. Этнику адаптировали к реалиям XXI века. Так рядом с классическими воротниками, салфетками и косынками появились футболки и бейсболки с принтами захожского кружева. Но есть и более тонкие намёки — сочетание старинного и нового.

"Если вы посмотрите вот на это историческое полотенце, там использован узор "Серебрянское". Он очень хорошо смотрится и на современных изделиях. И мы это используем в работе. Наша задача сохранить традиции мастерства, перенести их в современную жизнь", — поясняет мастер.

"Серебрянское" — традиционный местный узор. Именно его сейчас используют и самостоятельно, и в качестве основы для принтов.

Загадка кружевниц: как без знания математики повторить ровно то число сплетений и перевитий, которое нужно для точного возвращения орнамента в исходную точку? Ведь захожское кружево — это всегда цельное изделие, его можно плести с любого места, но заканчивается всё в начале, где нити незаметно скрепляются и прячутся, так, что даже специалист может отыскать это место далеко не сразу. Для такого безупречного результата, казалось бы, нужен точный расчёт. Или не нужен?

Сейчас схемы делаются при помощи компьютера и распечатываются на принтере в любом количестве. До начала цифровой эпохи мастерицы обходились народными методами.

"Ну, в деревнях где бумага? Плели на валике по памяти из головы. Дело в образном мышлении. Как сделать изделие, чтобы шаг был регулярным, изделие симметричным и везде всё сцепить? Да, да, это математика с геометрией, это сложный инженерный труд. Поэтому и говорят, что у кружевниц не бывают инсульта. Потому что, когда плетёшь, обе руки работают в разных режимах, это прямо очень хорошо развивает когнитивные способности", — отмечает Елена Гордеева.

Ещё захожские мастерицы плели "поверху" — одновременно несколько изделий, одно над другим. Такой метод практиковали, когда что-то выходило очень хорошо, чтобы сразу оставалась копия удачного изделия. Елена сравнивает кружевоплетение с программированием: "сплести и перевить" — как двоичный код, позволяет выразить всё что угодно с помощью двух элементов.

Возможно, мастерицы прошлого, вряд ли умевшие писать и считать, но виртуозно владеющие коклюшками, зашифровали в кружевах секреты своего ремесла? Или ответ на вопрос, почему же спустя столько веков, в эпоху цифры, наноматериалов и оверсайза, нас по-прежнему привлекают бескомпромиссно рукотворные, сложные, не имеющие отношения к актуальности — кружева.