Около четверти россиян, покинувших страну в последние 2–3 года, продолжают работать на отечественные компании. В основном это те, кто занят не в IT–сфере и переехал не в самые благополучные страны.

К таким выводам пришли авторы статьи "Новые эмигранты и российский рынок труда: эмпирический анализ", опубликованной в научном журнале "Проблемы прогнозирования". Специалисты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ провели масштабный опрос среди релокантов и даже составили портрет среднестатистического эмигранта последней волны.

Унесло потоком

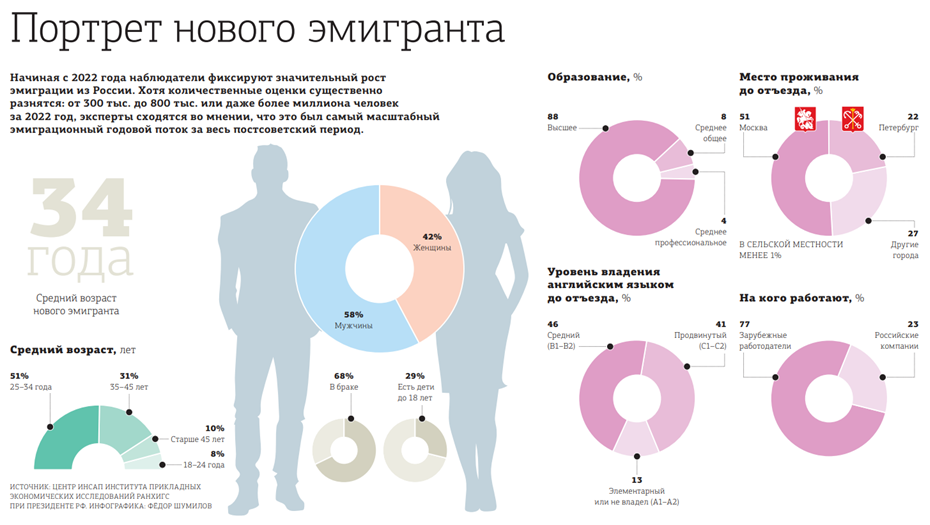

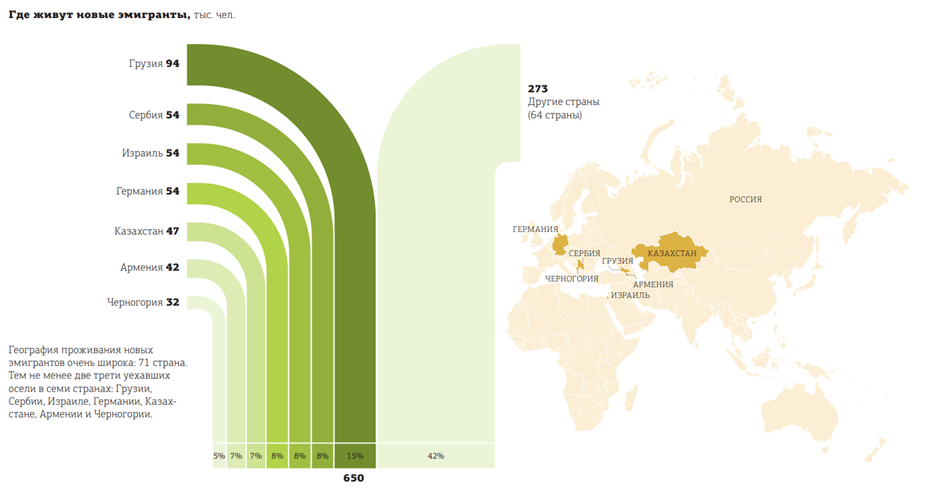

По мнению авторов статьи, в 2022 году Россию покинули около 650 тыс. человек. "Хотя количественные оценки существенно разнятся: от 300 тыс. до 800 тыс. или даже более миллиона человек за 2022 год, эксперты сходятся во мнении, что это был самый масштабный эмиграционный годовой поток за весь постсоветский период", — пишут кандидат экономических наук Марина Карцева и кандидат географических наук Юлия Флоринская.

Казалось бы, вместе с людьми уходит и их трудовой потенциал. Но исследование даёт неожиданный поворот: почти каждый четвёртый релокант, уже обустроившись за границей, продолжает работать на российскую компанию. В экономическом смысле это можно расценивать как "виртуальное" сохранение части квалифицированной занятости внутри страны — компетенции и проекты остаются в орбите российского рынка, даже если физически люди переехали.

Опрос РАНХиГС проводился в феврале–марте 2024 года. Было собрано 3459 анкет. В итоговую выборку вошли только те респонденты, которые на момент опроса продолжали проживать не в России и имели оплачиваемую занятость на рынке труда, — 2484 человека. Как выяснилось, 23,2% из них продолжают работать на российского работодателя. Вероятность занятости на российском рынке труда значимо выше оказалась для женщин, респондентов с недостаточным уровнем владения английским языком, бывших жителей Москвы, тех, кто до отъезда работал удалённо и не был занят в сфере ИТ, а также для эмигрантов, проживающих в странах с не самым высоким индексом человеческого развития (ИЧР).

География опроса довольно широка — 72 страны, но распределение сильно зависит от места проживания. В странах из топ–20 по ИЧР доля сотрудников, получающих зарплату в российских компаниях, составляет 9,7%. В группе ниже 70–го места — уже 34,3%. Чаще всего это Грузия, Сербия, Израиль, Германия, Казахстан, Армения, Черногория.

Отраслевой профиль тоже разнороден. Выше среднего доля занятых на Россию — в финансах, страховании и юриспруденции (37%), в транспорте и строительстве (32,5%), в образовании и науке (27,7%). В ИТ–сфере показатель один из самых низких — 21%. Очевидно, высокая степень мобильности и компетенции, свойственные айтишникам, позволяют быстрее переключаться на присоединение к зарубежным командам. Доктор социологических наук профессор Президентской академии в Санкт–Петербурге Альбина Бесчасная подчёркивает, что даже выборочные опросы позволяют уловить важные закономерности.

“

"Мы видим, что связь с российским рынком чаще сохраняют специалисты, чьи задачи можно выполнять удалённо и без сложных коллизий местного права. Есть и пласт индивидуальных практик — онлайн–тренинги, бьюти–услуги, удалённые консультации — экономически заметный, но отдельный от корпоративного сектора", — объясняет она.

ИТ на особом счету

При этом если посмотреть на данные российских HR–сервисов, можно увидеть скорее сокращение вакансий, предполагающих, что соискатель может проживать за пределами России.

В пресс–службе портала SuperJob корреспонденту "ДП" рассказали, что на текущий момент в Петербурге всего 3% компаний имеют сотрудников, работающих из–за границы. Два года назад таких насчитывалось 6%. Схожая картина наблюдается в Москве: сейчас 6%, ранее — 9%. В среднем по России с релокантами готовы работать 4% (ранее 9%).

При этом наибольшая концентрация релокантов, по данным SuperJob, наблюдается как раз в ИТ. Но в то же время именно в этой сфере заметна обратная волна миграции. Часть специалистов вернулась в Россию, чему способствовали разнообразные льготы и отсрочки от мобилизации для ИТ–сектора.

На этом фоне SuperJob не фиксирует перекосов в оплате между вернувшимися и теми, кто не уезжал: зарплатные ожидания совпадают с рыночными. Для найма по–прежнему ключевое — стек технологий и проекты, а сам факт релокации не является фактором дискриминации, равно как не даёт и каких–либо преимуществ.

Основатель и генеральный директор INFOLine Иван Федяков отмечает, что часть компаний методично отказывается от работы с распределёнными командами за рубежом. В первую очередь это фирмы, ориентированные на внутренний рынок. Однако у бизнеса с потенциалом международной экспансии стратегия иная: релокантов интегрируют в зарубежные подразделения. Это упрощает доступ к клиентам и инвестициям, помогает обходить геополитические ограничения и формировать новые бренды, не ассоциирующиеся напрямую с Россией.

"В моём понимании массовый возврат уже произошёл, — добавляет Федяков. — А среди оставшихся за границей заметна доля тех, кто принципиально не планирует возвращаться, особенно специалистов до 30 лет".

Всё по закону

Правовой статус релоканта напрямую определяет формат его работы на российского работодателя. При временной релокации возможно обычное оформление по ТК РФ. Но при утрате налогового резидентства (это происходит, если человек находится на территории страны меньше 183 дней в течение 12 месяцев) ставка НДФЛ для такого сотрудника увеличивается с 13 до 30%.

Именно поэтому в условиях долгосрочной работы из–за рубежа компании переводят сотрудников на договоры гражданско–правового характера либо оформляют их через иностранные юрлица и партнёрские структуры.

Альбина Бесчасная также обращает внимание на то, что в ряде стран действуют собственные квоты на наём местных граждан. "Если релокант хочет работать без нарушения закона, он должен учитывать требования принимающей страны. Особенно это актуально для государств с высоким ИЧР, где интеграция в местный рынок труда жёстко регламентирована", — подчёркивает она.

Дополнительный блок ограничений связан с передачей данных: работа из стран, не входящих в перечень с "достаточной защитой" персональной информации, требует применения шифрования, VPN и локализации массивов на российских серверах.

Платёжные вопросы зависят от конкретной страны. Где–то переводы возможны даже через карту "Мир", где–то приходится использовать сложные цепочки транзакций с использованием иностранных банков. При этом стоит учитывать, что европейские банки периодически ограничивают возможность пользования своими продуктами клиентам с российскими паспортами. Недавно с массовыми проблемами, например, столкнулись клиенты банка Revolut, базирующегося в Литве.

Поэтому многим релокантам приходится прибегать к нестандартным финтех–решениям. Например, активно применяют сервисы Avosend, которые позволяют получать деньги из 11 стран. В других случаях используют электронные кошельки и онлайн–банки вроде AdvCash и Perfect Money — эти платформы, работающие с российскими клиентами, позволяют хранить и переводить средства без открытия счёта в зарубежном банке.

Однако не так уж редки случаи, когда для перевода денег из России за рубеж используются откровенно серые схемы, например операции с криптовалютами. Понятно, что далеко не каждый работодатель готов к тому, чтобы оказаться замешанным в чём–то подобном. Ведь такая подозрительная активность легко может привлечь пристальное внимание налоговых и контролирующих органов.

Кто вернётся?

На волнующий многих вопрос, стоит ли ожидать массового возвращения уехавших, эксперты отвечают по–разному. По оценке Альбины Бесчасной, при стабилизации обстановки часть людей действительно вернётся. Ведь для многих отъезд был временным решением. Это усилит конкуренцию в высокооплачиваемых сегментах, заставив работодателей жёстче оценивать навыки и результаты, а соискателей — предъявлять доказательства своей эффективности.

Экономике, по словам эксперта, такая конкуренция полезна. Приход новых игроков повышает производительность труда и стимулирует совершенствование услуг. Однако для работников это означает усиление давления и необходимость адаптироваться к более жёстким требованиям.

Иван Федяков считает, что массовой обратной волны ждать не стоит.

"Сейчас мы видим водораздел. Компании, работающие на внутренний рынок, стараются отказываться от релокантов. А международно ориентированный бизнес использует их как ресурс для роста на внешних рынках", — поясняет он.

В итоге можно уверенно сказать, что занятость релокантов в российских компаниях — это не временный эффект, а вполне сложившаяся ниша. Её масштабы будут зависеть от геополитической ситуации, состояния экономики и способности компаний выстраивать гибкие форматы работы.

“

Если те, кто уехал, продолжают работать на российские компании, то это фактор, с одной стороны, позитивный, с другой — мы всегда понимаем, что есть определённого рода риски. В том числе с экономической точки зрения. Мы должны быть уверены, что эта доля может быть замещена в случае изменения ситуации. Есть ли у нас потенциал замещения? Возможности восполнения дефицита, если релоканты изменят свою позицию? Насколько работает кадровое прогнозирование? Всё это упирается в общие кадровые дефициты и систему подготовки кадров. Эта ситуация присутствовала задолго до кризисов, потому что часть людей, чья профессия позволяла трудиться удалённо, и так работали из–за рубежа. Для них просто ничего не изменилось. Но на них есть инструменты давления. Периодически это давление оказывают — сокращают сроки безвизового пребывания в странах, которые являются излюблёнными локациями. Под воздействием экономического давления они могут задуматься о смене вектора применения своих услуг. Например, поменять гражданство и стать приемлемыми для найма зарубежными компаниями. Они сохраняют лояльность к российскому бизнесу не потому, что действительно лояльны, а потому, что, будучи российскими гражданами, не могут трудоустроиться в других юрисдикциях.

Елена Ткаченко

доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами РЭУ им. Г. В. Плеханова

“

Опираясь на данные исследования РАНХиГС, можно выделить характерные черты релокантов, которые, находясь за границей, продолжают работать на российских работодателей. Чаще всего это женщины, состоящие в отношениях, не занятые в ИТ–сфере, работающие удалённо, переехавшие из Москвы в страны с относительно невысоким уровнем человеческого развития и со слабым знанием местного языка. В других профессиях, например в маркетинге или управлении, сохранять связь с российским рынком проще, тогда как уехавшие айтишники обычно без труда находят работу за рубежом. Влияние удалённой занятости на интеграцию зависит от страны: где–то российский опыт востребован, как в Казахстане, а где–то выше риск замкнутости в диаспоре. Ключевым стимулом к возвращению для большинства помимо экономических факторов станет ощущение безопасности. Также можно отметить, что порой трудовой контракт разрывается со стороны работодателя из–за требований информационной безопасности, что усложняет работу на российских работодателей из–за рубежа.

Алексей Сахарчук

независимый эксперт, социолог