Банк России признал, что случайными пострадавшими в борьбе с мошенниками оказываются всё больше простых граждан. Но с января 2026–го методика борьбы становится ещё жёстче.

Фраза, произнесённая главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной в контексте оценки результатов борьбы с мошенниками, моментально разошлась на цитаты. "Мы где–то перегнули палку, что называется", — произнесла она на конференции "Фокус на клиента".

Профессиональные жалобщики

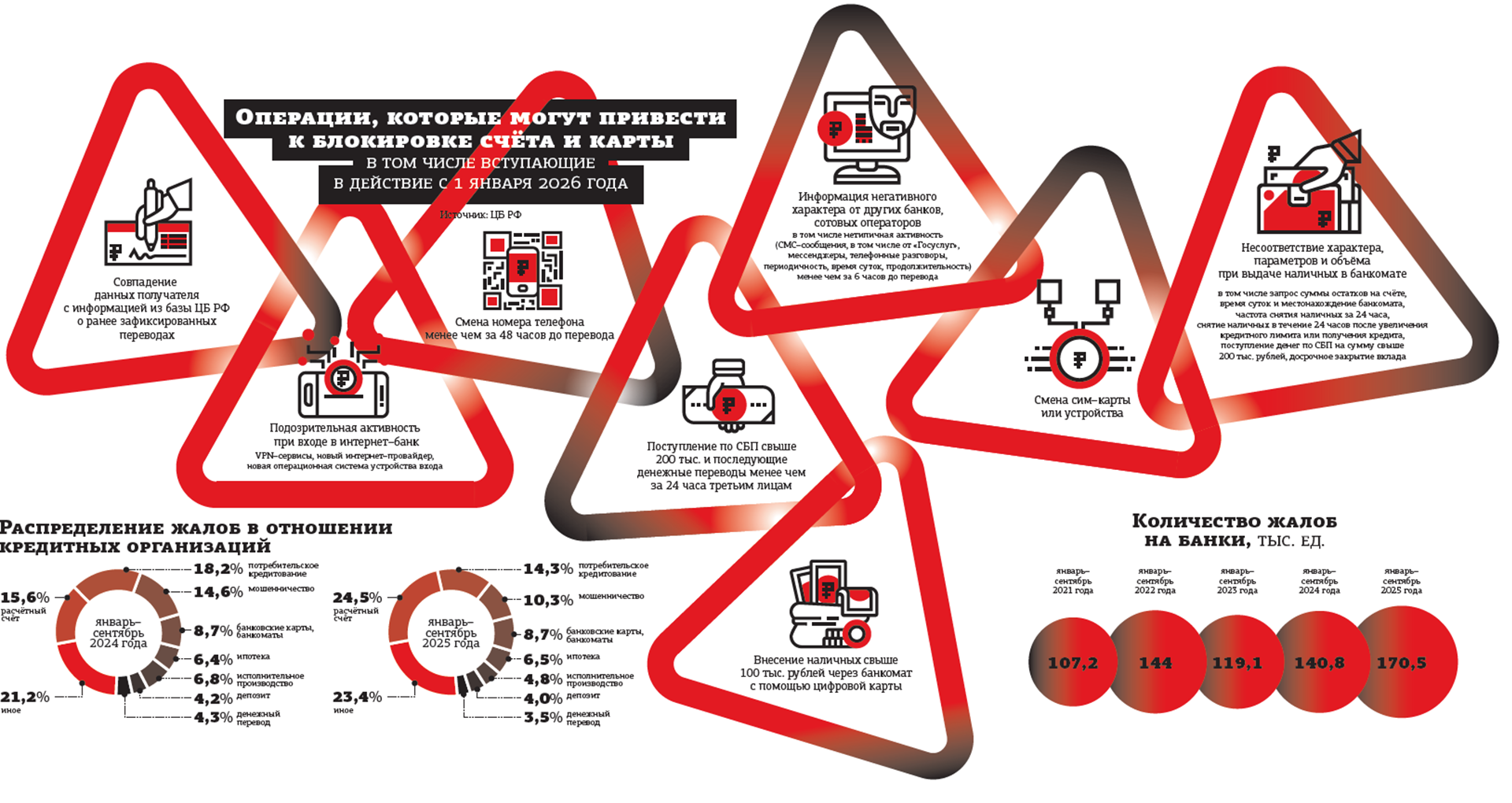

Количество жалоб граждан на участников финансовых рынков (банки, МФО, страховщики) в январе–сентябре 2025–го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 16%, следует из презентации регулятора. Непосредственно на кредитные организации их количество выросло на 21%, достигнув 170,5 тыс. Вероятно, такая динамика и вызвала оправдательную ремарку со стороны главы ЦБ РФ.

В ЦБ обещают, что систему борьбы с мошенниками еще будут дорабатывать

Однако, если сопоставить число обращений с общим количеством действующих банковских карт в стране (531 млн), получается, что доля тех, кто недоволен любыми действиями или бездействием своих банков, не превышает 0,032% (годом ранее — 0,029%). Это весьма условный ориентир, так как регулятор не конкретизирует структуру жалоб: поводом для обращений могут служить как блокировки счёта, так и задержка в сроках денежного перевода, отказ в предоставлении кредита или навязанные дополнительные платные услуги.

Кроме того, как ранее писал "ДП", регулятор изменил принцип работы с жалобами: он готов принимать в работу только те, по которым уже принято решение в провинившемся банке.

Прежде, до 2025 года, от блокировок страдали руководители организаций и индивидуальные предприниматели. Но они хотя бы понимали, что совершают рискованные с точки зрения налогового законодательства операции. ЦБ РФ для своих поднадзорных даже разработал методические рекомендации: приостанавливать обслуживание и требовать документы, если, например, поступившая на счёт выручка сразу переводится на карту физлица и уже с неё — третьим лицам (признак серых схем при выплате вознаграждений персоналу).

Или — несоответствие поступающих платежей основному виду деятельности получателя (не может предприниматель из сферы салонов красоты получать платежи за поставку песка и щебня).

Другим красным маркером стала минимальная доля налоговых платежей, по версии ЦБ РФ, по ним расходы должны составлять не менее 0,9% от оборота средств по счёту. Банки пытались самостоятельно бороться с такими клиентами: для ИП вводили огромные комиссии, если они сразу переводят деньги на сторону. Или требовали хранения средств на счёте более месяца. Практически все клиенты молча соглашались с блокировками и уходили со своими счетами в другие банки. Единицы выводили спор в суд: шансы на выигрыш составляют менее 1%, а временные и финансовые затраты существенны.

Отменив в мае 2024–го комиссии за переводы по Системе быстрых платежей самому себе до 30 млн рублей, регулятор, видимо, не рассчитывал, что банки начнут блокировать и простых физических лиц.

Рискует каждый

Осенью прошлого года житель Петербурга пытался судиться с местным банком из–за 38,4 тыс. рублей. Сперва ему заблокировали карту, он потребовал выдать наличные в кассе, банк же в ответ запросил документы, которые пояснили бы не только происхождение средств на счёте, но и экономический смысл переводных операций. Человек ответил, что деньги получал от родителей, жены и дочери и от третьих лиц как плату за оказание услуг гражданско–правового характера. В исковом заявлении гражданин потребовал компенсации 100% от заблокированной суммы. И в районном суде проиграл, так как кредитная организация в отзыве на иск ответила, что деньги ему давно вернула.

Если посмотреть на ситуацию упрощённо, получается, что денежные переводы между членами семьи оказались в зоне риска. Но при детальном рассмотрении ситуация начинает играть совершенно иными красками. Банк, если видит, что операция клиента подпадает под определённые признаки, обязан её приостановить и заблокировать карту или доступ к счёту. Это мягкий вариант воздействия на гражданина: утратив доступ к своим деньгам, он сам заинтересован в быстром урегулировании проблемы.

Где–то наверху, в коридорах регулятора, считается, что обе стороны сразу же начинают дружелюбный диалог. Кредитная организация уточняет, зачем клиент переводит деньги, человек в свою очередь досконально разъясняет своему банку, откуда у него деньги и почему именно сейчас ему необходимо их перевести или снять наличные. В данном примере, вероятно, требование 100%–ной компенсации оказалось чрезмерным, так как регулярные поступления денег от третьих лиц (банк не орган ЗАГСа) полностью совпали с требованиями "антиотмывочного" 115–ФЗ.

Но непрофессионалы в общении с банками сталкиваются с новыми реалиями: о блокировке люди узнают непосредственно на кассе магазина или перед монитором банкомата. И начинается многодневная борьба с бездушным банком, когда ни один сотрудник ни по телефону, ни в отделении ничего не знает, решить не может и предлагает составлять заявление за заявлением и просто ждать. Ускорить процесс разблокировки можно: пару–тройку лет назад банки брали до 15% от суммы на счёте, сегодня тариф из–за инфляции увеличился до 20%.