Саморегулирование в строительной сфере вступило в стадию реформирования. Участники рынка согласны, что изменения давно назрели — "торговля допусками" никак не защищает добросовестных подрядчиков.

Рабочая группа ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) подготовит изменения в Градостроительный кодекс (ГК РФ), которые приостанавливали бы для недобросовестных саморегулируемых организаций (СРО) возможность вносить изменения в реестр своих членов. По сути это приведёт к временному прекращению их деятельности, так как не позволит, например, принимать в саморегулируемую организацию новых участников (и получать за счёт этого доход), а также вносить любые другие изменения.

“

"Это очень действенная мера", — говорит генеральный директор СРО А "Объединение строителей СПб" Алексей Белоусов.

Как реформируют СРО

На рассмотрении в Госдуме уже есть законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые усиливают ответственность для СРО. В частности, вводятся административные штрафы для руководителей таких организаций в случае, если они ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. В июле нынешнего года инициатива была принята в первом чтении.

"СРО, которые должны осуществлять самостоятельную и инициативную деятельность, не смогли сформировать действенные механизмы самоконтроля профессионального сообщества. Это приводит к тому, что их членами являются подрядчики, не соответствующие установленным законодательством требованиям или вообще прекратившие свою деятельность в сфере строительства, а определённый СРО низкий уровень требований к своим членам во внутренних документах позволяет подрядчикам, не обладающим необходимыми компетенциями, выходить на строительный рынок", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Всё это приводит к низкому качеству строительства и срыву сроков ввода объектов.

В строительном сообществе поддерживают этот документ. Но считают нужным внести также и изменения в ГК, чтобы усилить эффект (поскольку в самом КоАП детально о СРО не говорится). "Нужно вносить поправки и в КоАП, и в Градкодекс для того, чтобы нормы заработали", — говорит Алексей Белоусов.

“

"Это наша перманентная борьба с недобросовестными СРО, которые, используя своё положение, могут вымогать деньги у строительных компаний и проводить проверки за деньги. Любой чих не обходится без денег, и эта нагрузка, конечно, потом ложится на строительный комплекс", — отмечает глава СРО.

Более всеобъемлющий закон, изменяющий регулирование СРО (№309–ФЗ), был принят в этом году, он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Нынешние законодательные инициативы разрабатываются в его поддержку. Он вводит обязательные стандарты для всех СРО, которые должны утверждаться их объединениями (такими как НОСТРОЙ).

Упрощается процедура ликвидации недобросовестных СРО. Усиливается персональная ответственность главных инженеров и архитекторов. Кроме того, реестры членов СРО и Единый реестр специалистов в сфере строительства будут дополнены новыми открытыми данными.

До настоящего времени все СРО, сведения о которых внесены в государственный реестр и которые "должны осуществлять самостоятельную и инициативную деятельность", "не смогли сформировать действенные механизмы самоконтроля профессионального сообщества в своих внутренних документах и стандартах", — отмечалось в пояснительной записке к документу.

История саморегулирования

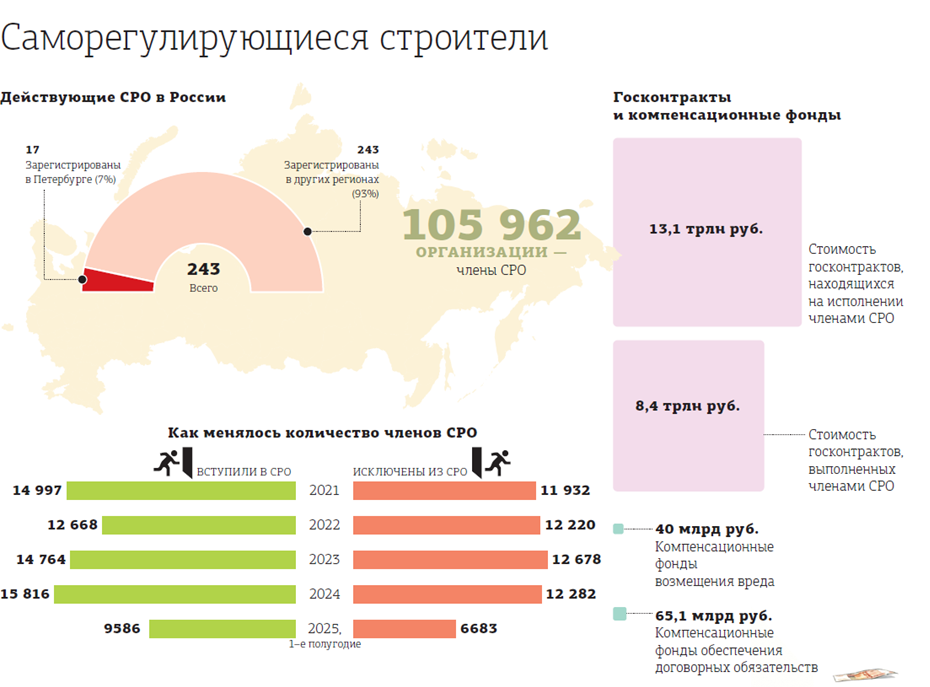

Саморегулируемые организации в строительстве появились в России в 2009–2010 годах. Они заменили собой существовавшую прежде в этой сфере систему лицензирования. Их введение рассматривалось, с одной стороны, как уменьшение административного давления на бизнес, снижение уровня бюрократии в экономике и передача ответственности в руки самих предпринимателей.

Саморегулирование стало фактически системой взаимного страхования

Система саморегулирования предполагала субсидиарную ответственность членов СРО за деятельность отдельных членов через компенсационные фонды. Однако на практике она столкнулась с серьёзными системными проблемами, которые не позволяют ей работать эффективно.

Основная финансовая нагрузка на строительную компанию ложится не столько на регулярные платежи, сколько на крупные единовременные взносы в компенсационные фонды. Их размер жёстко регламентирован ГК РФ и зависит от планируемой стоимости одного контракта. Для строителей взнос в компенсационный фонд возмещения вреда начинается от 100 тыс. рублей и может достигать 5 млн для контрактов стоимостью свыше 10 млрд.

Если компания хочет участвовать в государственных тендерах, требуется дополнительный, ещё более крупный взнос в фонд обеспечения договорных обязательств — от 200 тыс. до 25 млн рублей в зависимости от уровня ответственности.

Помимо этого, существуют вступительные взносы (в среднем 60 тыс. рублей, иногда отсутствуют), ежемесячные или ежеквартальные членские взносы (например, около 5 тыс. рублей в месяц) и целевые взносы (около 5 тыс. рублей в год). Для малого и среднего бизнеса такие стартовые затраты часто становятся непроходимым барьером на рынке.

“

"Главная причина, по которой система не работает, — её коммерциализация и формализация. Многие СРО превратились в бюрократические структуры, основной интерес которых заключается не в реальном контроле качества, а в привлечении новых членов за счёт минимальных требований. Это создаёт перекосы и дискредитирует саму идею саморегулирования. Кроме того, принцип солидарной ответственности, когда ущерб, причинённый одним недобросовестным членом, возмещается из общего фонда, бьёт по добросовестным компаниям, вынуждая их постоянно восполнять фонд за чужие ошибки", — говорит директор подрядной компании.

По словам застройщиков, исправить систему можно, но для этого нужны системные изменения. Во–первых, необходимо повысить стандартизацию и прозрачность деятельности самих СРО, ужесточив контроль за их работой. Во–вторых, важно развивать реальные механизмы воздействия на недобросовестных подрядчиков, а не перекладывать ответственность на всех членов ассоциации.

“

"Ключевым звеном реформы должно стать развитие независимой оценки квалификации для всех ключевых специалистов, что позволит гарантировать качество человеческого капитала в отрасли, а не просто собирать финансовые гарантии. В текущем виде система СРО — это необходимый, но крайне несовершенный инструмент, который требует глубокой перестройки для выполнения своих первоначальных задач", — уверен один из экспертов.

Примечательно, что подавляющее большинство участников строительного рынка, а также самих СРО, к которым обращался "ДП", отказались обсуждать тему реформ саморегулирования. Некоторые эксперты согласились это делать на условиях анонимности. Они заявляют о торговле допусками со стороны руководителей СРО.

Впрочем, иногда скандалы прорываются в публичное поле. Например, в 2017 году стало известно о хищении средств компенсационных фондов некоторых петербургских СРО. Как сообщали в петербургской прокуратуре, со счетов было выведено более 5,6 млрд рублей. Приговор был вынесен в том числе бывшему главе Северо–Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову, который должен был контролировать деятельность СРО.

Судебная практика

По оценкам экспертов, сегодня в топе споров между госзаказчиками и "строительными" СРО — иски о привлечении СРО к субсидиарной ответственности и границах взыскания из компенсационного фонда по "проваленным" госконтрактам (неотработанные авансы, неустойки, штрафы). На практике это превращается в коллективную поруку: крупные списания вынуждают пополнять фонд всем составом участников, включая добросовестных.

Распространены споры о законности самих контрактов и обеспечений — допсоглашения с завышенными авансами, обеспечение без надлежащей гарантии, затянутое расторжение при очевидном срыве госконтракта. Здесь СРО вынуждены защищаться через оспаривание дефектных условий таких договоров, чтобы не допустить перекладывания убытков на фонд.

Другая популярная категория дел — о границах контроля СРО: где заканчиваются реальные рычаги саморегулирования и начинается ответственность за управленческие решения сторон контракта (включая ошибки заказчика).

Сегодня судебная практика складывается в пользу заказчиков: деньги быстрее и проще искать в фонде СРО, чем взыскивать с проблемного подрядчика. В результате возникает дисбаланс: весь рынок отвечает за всех, тогда как у СРО нет инструментов управления рисками на уровне конкретного контракта. При этом, как отмечают эксперты, даже приговор по уголовному делу не всегда блокирует взыскание из фонда — добросовестные члены оказываются "кошельком последней инстанции".

“

Правительство уже реформировало косвенно влияющие на строительный рынок аспекты рынка, а именно: ужесточило налоговый и миграционный контроль. В текущих условиях будут выживать только крепко организованные компании. Структурность и организованность — это и есть отчасти то, что должно сопутствовать СРО. Таким образом, компании как таковые уже достаточно отрегулированы. Остаётся вопрос профессионализма. Специалисты в этой области должны иметь подтверждённый профессиональный статус, как это сейчас происходит с адвокатами или нотариусами. Архитекторы и инженеры играют ключевую роль в строительной индустрии. Они должны проходить дополнительную государственную аккредитацию и получать официальный статус с допуском к тем или иным видам работ. Хорошим примером выступает авиационная отрасль. Старший пилот, будучи, с одной стороны, просто специалистом, несёт персональную ответственность за весь персонал на борту и безопасность полёта. Так же должно быть и в строительстве.

Дмитрий Шиманов

основатель и гендиректор аналитической компании MAR CONSULT

“

Саморегулирование должно строиться не на сообществе юридических лиц (такая философия глубоко ошибочна), а на сообществе физических лиц. Ошибки происходят от некомпетентности. От неё мы и должны страховаться. А компетентность — это прежде всего свойство физического лица, специалиста. Организация не может обладать компетентностью сама по себе. Она обладает ею, только когда в ней работают квалифицированные специалисты. При этом у нашей страны есть собственный опыт — дореволюционный — построения системы ответственности. Выпускник вуза, скажем, Института гражданских инженеров императора Николая I, приходил в Общество гражданских инженеров на Серпуховскую улицу и вставал там на учёт. Он сдавал экзамены в этом обществе и на протяжении всей жизни им контролировался. То есть все его профессиональные деяния контролировались этим обществом. Если он проштрафился, общество могло изгнать его из своих рядов. Тогда человек терял право работать по специальности и право подписи. В некоторых странах, например в США или в Англии, подобные общества гражданских инженеров до сих пор существуют. Есть и страны, где сделано по–другому, по аналогии со средневековыми цехами. Ученик закончил учёбу, поступил к мастеру подмастерьем и осваивает ремесло уже там. То есть выпускник вуза не получает сразу диплом. И вот в такой системе репутация чего–то стоит, потому что нет репутации — нет возможности работать.

Алексей Шашкин

гендиректор ГК "Геореконструкция"

“

Происходит кратный рост исков к СРО. Триггер этой тенденции — поворот 2024 года: ориентиры высшей судебной инстанции расширили поле, где фонд СРО становится источником компенсации. Экономика (срывы поставок, дорогая оборотка) и управленческие ошибки заказчиков лишь ускорили вал требований "на фонд". Но ключ — не в цифрах, а в архитектуре правил. Если оставить всё как есть, закрепится модель "коллективной оплаты членами СРО чужих решений". Что дальше должно делать правоприменение? Очертить границы ответственности СРО: фонд платит, когда ущерб — прямое следствие контролируемых СРО вещей (допуск, квалификация, очевидные "красные флаги" по участнику); не платит, когда убыток — результат решений заказчика (дефектное обеспечение, необеспеченный / завышенный аванс, затянутое расторжение, "разгон" цены должниками) либо налицо злоупотребления. Необходимо дать СРО эффективные процессуальные инструменты: доступ к материалам закупки и ходу исполнения; право оперативно оспаривать дефектные условия; зафиксировать "превентивные сигналы" (уведомления / приостановления), которые суд видит как должную осмотрительность. Признать баланс "контроль — ответственность": если от СРО требуют платить, СРО должна видеть ситуацию и влиять на неё; если влияния нет, то и ответственность не возникает.

Илья Алембаев

управляющий партнёр Versus.legal