Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине Мари Бранкоу (Сиэтл, США), Фред Рамсделл (Сан-Франциско, США) и Шимон Сакагучи (Осака, Япония)

14:0806 октября 202514:08

611просмотров

14:0806 октября 2025

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2025 году стали исследователи Мэри Бранкоу (Сиэтл, США), Фред Рамсделл (Сан-Франциско, США) и Шимон Сакагучи (Осака, Япония). Они сделали важные открытия в области периферической иммунной толерантности — поняли, как контролировать иммунную систему человека. Подробнее об этом — в материале "ДП".

В чём суть открытия

“

"Мощная иммунная система организма должна находиться под контролем, иначе она может атаковать собственные органы. Исследователи сделали революционные открытия в области периферической иммунной толерантности, которая не позволяет иммунной системе наносить вред организму. Открытия заложили основу для новой области исследований и подтолкнули к разработке новых методов лечения, например, рака и аутоиммунных заболеваний", — отметили на сайте Нобелевской премии.

Лауреаты определили защитников иммунной системы — регуляторные Т-клетки, которые не дают иммунным клеткам атаковать наш собственный организм.

“

"Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех развиваются серьёзные аутоиммунные заболевания", — прокомментировала председатель Нобелевского комитета Олле Кямпе.

История исследований

Учёные выяснили, как иммунная система способна распознавать патогены и отличать их от собственных клеток организма. Исследователи долгое время задавались вопросом, как иммунная система понимает, что именно нужно атаковать, а что защищать.

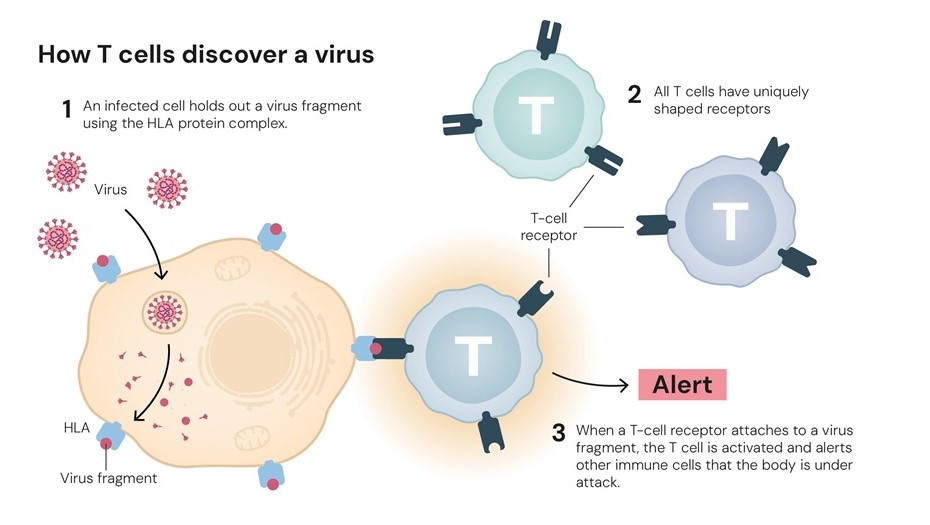

Лауреаты Нобелевской премии обнаружили "охранников" иммунной системы — регуляторные Т-клетки. В 1990-е годы учёные выяснили, что Т-клетки обнаруживают вторжение микробов, сигнализируют другим иммунным клеткам, которые начинают бороться с вирусом.

Все Т-клетки имеют на поверхности специальные белки, называемые Т-клеточными рецепторами, и работают как сенсоры: с их помощью Т-клетки сканируют другие клетки, чтобы обнаружить, находится ли организм под атакой. Они собираются из множества генов, комбинирующихся в случайных вариациях. Каждая клетка при этом имеет свою форму, они уникальны.

“

"Такое разнообразие гарантирует, что в организме всегда есть Т-клетки, способные распознать форму любого вторгшегося патогена, включая новые вирусы — например, тот, что вызвал пандемию COVID в 2019 году", — гласит исследование.

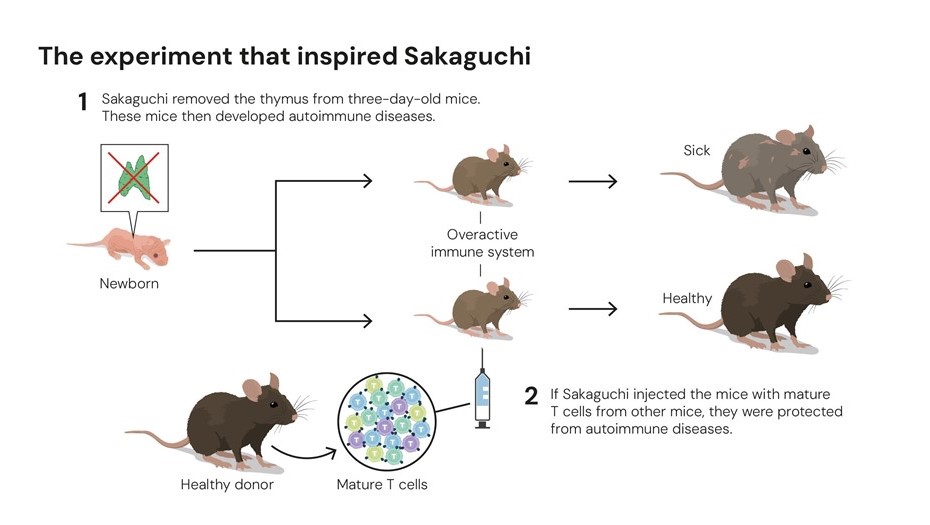

Однако неизбежно возникают и Т-клетки, чьи рецепторы начинали бороться с собственными тканями организма. В прежних исследованиях, когда пытались выяснить, почему это происходит, учёные удаляли орган иммунной системы тимус (вилочковая железа) у мышей, ожидая, что грызуны будут иметь ослабленный иммунитет. Однако если тимус удаляли через 3 дня после рождения, мыши всё равно развивали аутоиммунные заболевания, при которых организм атаковал сам себя.

В начале 1980-х Сакагучи взял созревшие Т-клетки у генетически идентичных мышей и ввёл их в организм мышей без тимуса, и в результате у животных не развивались аутоиммунные болезни. Это означало, что существует тип Т-клеток, который предохраняет организм от саморазрушения. Как стало известно позже, существуют разные подтипы Т-клеток — одни пробуждают иммунитет, а другие, напротив, его тормозят.

Эксперимент, вдохновивший Сакагути

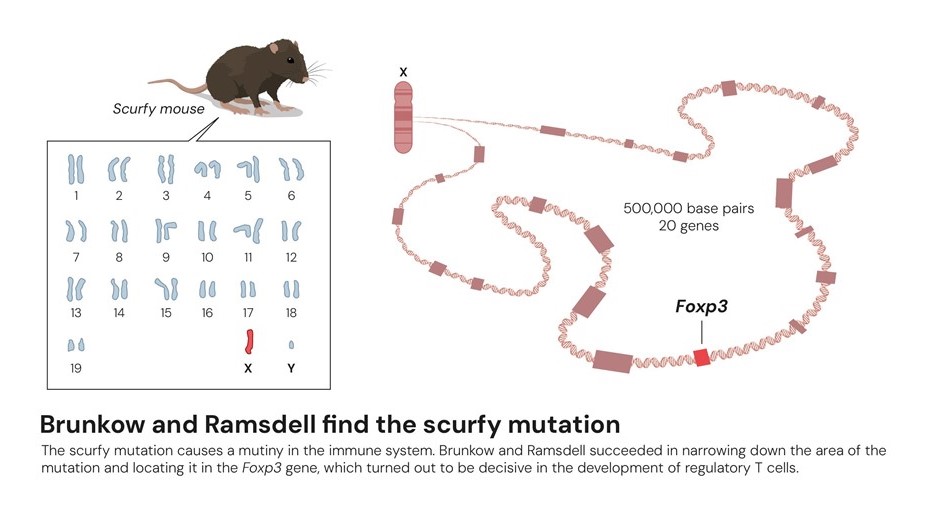

После открыли ген FOXP3. Это мутация, которая вызывает "мятеж" в иммунной системе.

В исследовательской лаборатории в Ок-Ридже (штат Теннесси), где изучали последствия радиации, взяли линию мышей с шелушащейся кожей и увеличенными лимфоузлами. Эти животные умирали через несколько недель. Учёные провели анализ и поняли, что причина болезни — мутация на X-хромосоме. То есть самцы умирали, а самки могли передавать болезнь через потомство. Выяснилось, что органы самцов подвергались атаке Т-клеток, которые разрушали собственные ткани. Иными словами, у этих мышей происходил "иммунный мятеж".

Исследователи предположили, что если удастся найти мутировавший ген у этих мышей, то получится понять механизмы возникновения аутоиммунных заболеваний и у человека. Этот ранее неизвестный ген в итоге обнаружили и назвали FOXP3.

Бранков и Рамсделл находят мутацию FOXP3

Проверив базы данных по недавно открытым генам, учёные нашли человеческий вариант FOXP3. Их открытие объяснило тяжёлое заболевание у людей — IPEX-синдром, который характеризуется нарушением функций иммунной системы, аутоиммунным поражением эндокринных органов и кожи. С помощью врачей-педиатров со всего мира собрали образцы ДНК мальчиков, страдающих IPEX-синдромом, и действительно нашли вредоносные мутации в FOXP3.

Затем открытие гена FOXP3 соединилось с работами по исследованию регуляторных Т-клеток. Стало очевидно, что FOXP3 контролирует иммунную систему. Уже в 2003 году учёные открыли, что FOXP3 управляет развитием регуляторных Т-клеток. То есть именно этот ген определяет, какие Т-клетки станут "охранниками" иммунной системы.

“

"Т-клетки в свою очередь предотвращают ошибочные атаки на собственные ткани организма, обеспечивая периферическую иммунную толерантность. Они "успокаивают" иммунную систему после того, как патоген уничтожен, чтобы предотвратить чрезмерное воспаление. Эти клетки действуют как "тормоза" иммунитета, удерживая его под контролем", — рассказали авторы исследований.

После того как учёные поняли, что FOXP3 управляет развитием Т-клеток, началась новая эра иммунологии. Исследования показали, что без FOXP3 Т-клетки утрачивают способность различать "своё" и "чужое", в результате чего иммунная система превращается в разрушительную силу.

“

"Регуляторные Т-клетки поддерживают равновесие между атакой и защитой. Когда их недостаточно, возникают аутоиммунные заболевания. Когда их слишком много — иммунная система становится вялой и опухоли или вирусы получают шанс на выживание", — заявили лауреаты премии.

Благодаря открытиям Бранкоу, Рамсделла и Сакагучи учёные получили фундаментальное понимание того, как иммунная система регулируется и "держит себя в руках". Теперь стало ясно, что центральная толерантность (испытание в тимусе) — это лишь первый уровень защиты от аутоиммунных реакций. Второй, не менее важный уровень — периферическая толерантность, за которую отвечают регуляторные Т-клетки.

Новые методы лечения

Открытие FOXP3 и регуляторных Т-клеток не осталось теоретическим. Оно стало основой десятков новых направлений в медицине — от аутоиммунных болезней до онкологии и трансплантологии.

Например, при исследовании опухолей оказалось, что они часто окружены плотным "кольцом" регуляторных Т-клеток. Эти клетки, по сути, защищают опухоль от атаки иммунной системы. Учёные поняли: чтобы активировать иммунитет против рака, нужно разрушить эту защитную стену из T-клеток.

В противоположность онкологии, при аутоиммунных болезнях организм теряет слишком много Т-клеток и иммунная система начинает атаковать собственные ткани — суставы, кожу, кишечник, поджелудочную железу и т.д. Чтобы восстановить баланс, исследователи пытаются усилить активность регуляторных Т-клеток. Одно из направлений в этом случае — использование интерлейкина-2 (IL-2), вещества, которое стимулирует рост и выживание Т-клеток. Первые клинические испытания показывают, что низкие дозы IL-2 способны снижать симптомы аутоиммунных заболеваний.

Есть новые результаты и в области трансплантации. После пересадки органов иммунная система часто воспринимает донорские ткани как чужеродные и пытается их уничтожить. Теперь учёные тестируют стратегии, основанные на повышении числа регуляторных Т-клеток, чтобы предотвратить отторжение. Один из методов — изоляция Т-клеток из крови пациента, их размножение в лаборатории и обратное введение пациенту. В результате организм получает "дополнительных охранников", которые защищают пересаженный орган.

Таким образом, учёные впервые получили инструменты для тонкой настройки иммунитета — не просто "включить" или "выключить" защиту, а управлять её интенсивностью. Впервые в истории медицины человек получил возможность не просто подавлять иммунную систему лекарствами, а избирательно направлять её поведение.

Как Т-клетки обнаруживают вирус

Сейчас исследования FOXP3 и Т-клеток продолжаются. Учёные пытаются понять, как именно эти клетки взаимодействуют с микробиотой кишечника, как они влияют на старение и почему их дисбаланс связан с болезнями мозга, включая депрессию и болезнь Альцгеймера.

Подробнее об исследователях

Размер премии составляет 11 млн шведских крон (около 96 млн рублей), которые будут поровну разделены между лауреатами.

Как следует из биографических данных исследователей, Мэри Бранкоу родилась в 1961 году, является доктором философии Принстонского университета, а также старшим менеджером программ в институте системной биологии в Сиэтле.

Доктор философии Фред Рэмсделл родился в 1960 году. Работает научным консультантом в Калифорнийском университете.

Шимон Сакагучи родился в 1951 году. Получил степень доктора медицины в 1976 году и степень доктора философии в 1983 году в Киотском университете, Япония. Является заслуженным профессором центра передовых исследований в области иммунологии при университете Осаки.

Шимон Сакагучи сделал своё первое ключевое открытие в этой области в 1995 году. В то время многие исследователи были убеждены, что иммунная толерантность развивается только благодаря уничтожению потенциально вредных иммунных клеток в процессе, который называется центральная толерантность. Сакагучи показал, что иммунная система устроена сложнее, и открыл ранее неизвестный класс иммунных клеток, которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний.

Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл сделали ещё одно важное открытие в 2001 году, когда объяснили, почему определённая порода мышей особенно уязвима к аутоиммунным заболеваниям. Как говорилось выше, они обнаружили, что у мышей есть мутация в гене, который они назвали FOXP3.

Спустя два года Шимон Сакагучи смог связать эти открытия и доказал, что ген Foxp3 управляет развитием клеток, теперь известных как "регуляторные Т-клетки". Как выяснилось, они контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность нашей иммунной системы к собственным тканям.

“

"Открытия лауреатов положили начало изучению периферической толерантности, что ускорило разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешным результатам трансплантации. Некоторые из этих методов лечения сейчас проходят клинические испытания", — подытожили организаторы премии.