В течение 4 лет российская экономика функционирует в условиях беспрецедентных внешних ограничений, что оказало глубокое влияние на её структуру.

Если рост ВВП в 2020–2024 годах (10,1%) воспринимался как адаптивный отклик на шоки, то, по данным Банка России от 12 сентября 2025 года, сейчас речь идёт о переходе к "траектории сбалансированного роста".

Этот сдвиг не означает завершения трансформации, а сигнализирует о переходе в новую, более сложную фазу — где драйверы роста меняются, а прежние импульсы начинают исчерпываться.

Период адаптации: инвестиции

С конца 2024 года эксперты фиксируют охлаждение экономики. В июле 2025 года объём выпуска снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (с учётом сезонных колебаний). При этом сохраняется значительная межотраслевая неоднородность.

Сектора, связанные с оборонным комплексом, продолжают показывать устойчивую динамику, тогда как гражданские направления обрабатывающей промышленности (за исключением нефтепереработки) демонстрируют спад с начала 2025 года. Это говорит о том, что текущая структура роста всё больше опирается на государственный заказ, тогда как рыночные потребительские импульсы остаются слабыми.

Инвестиционная активность, которая в 2020–2024 годах выросла на 36,5%, претерпела качественные изменения. Рост инвестиций в основной капитал обеспечивался не столько закупками нового высокотехнологичного оборудования, сколько перестройкой логистики, строительством производственных и складских объектов и увеличением расходов на программное обеспечение. Последнее — следствие необходимости замещения западных платформ (ERP–систем, цифровых инструментов, офисного ПО): расходы российских предприятий на ПО за этот период выросли более чем вдвое.

Высокая ключевая ставка и изменившиеся приоритеты в условиях внешней неопределённости скорректировали корпоративные планы.

В 2025 году ряд крупных компаний уменьшил инвестиции: "Газпром" — на 7% к 2024–му, РЖД — на 40% (включая пересмотр темпов развития Транссиба и БАМа), "Норильский никель" — на 30%. "Транснефть" объявила о пересмотре долгосрочной программы.

Эти решения отражают осознание того, что инвестиции ныне требуют более длительных сроков окупаемости, сопровождаются повышенными рисками и ограниченным доступом к зарубежным компонентам и сервисам.

Даже после снижения ставки до 17% стоимость капитала остаётся высокой для долгосрочных проектов — что усиливает тренд к консервативному управлению финансами и перераспределению ресурсов в пользу краткосрочной стабильности.

Ключевым элементом адаптации стала переориентация импортных потоков. Перенаправление закупок с западных на нейтральные рынки позволило многим предприятиям удержать или нарастить выпуск без критических последствий. Тем не менее в целом наблюдается снижение доли импорта: от 20,8% ВВП в 2019 году до 17,6% в 2025–м.

Вероятно, уровень импорта 17–18% ВВП станет новой долгосрочной нормой — на 2–3 п. п. ниже среднего предыдущего десятилетия. Это отражает перестройку внешней торговли: новые логистические маршруты, снижение доступа к ряду западных товаров и технологий и адаптацию спроса к иной структуре поставок. Такая коррекция, по сути, формирует более замкнутую, но устойчивую модель внешних связей, где приоритеты — надёжность и доступность, а не широта выбора.

Тенденции: импорт и новые рынки

Доля импорта в затратах на производство в обрабатывающей промышленности остаётся сравнительно низкой — около 9%, по данным за 2023 год (Росстат). Однако в этом среднем показателе скрывается большая неоднородность: в производстве кокса и нефтепродуктов импортные расходы едва достигают 0,25%, тогда как в табачной промышленности их доля превышает 65% — что указывает на глубокую технологическую зависимость от зарубежных компонентов (оборудование, фильтры, ароматизаторы, упаковка).

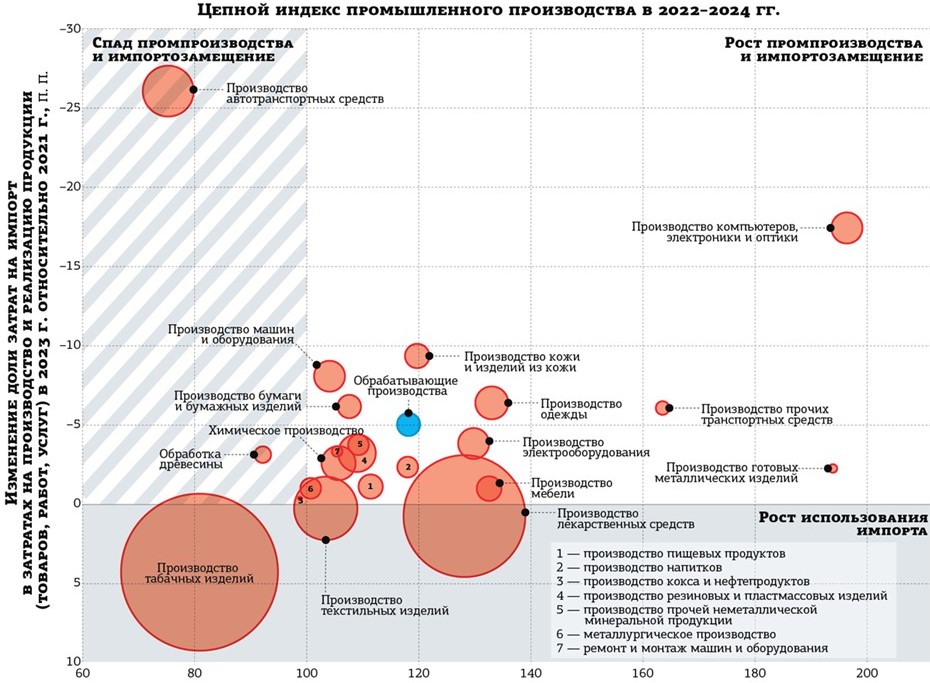

Анализ взаимосвязи между динамикой индекса промышленного производства и изменением объёмов потребления импортных товаров в 2022–2024 годах позволяет выделить три типологии отраслей по стратегиям адаптации.

Первая группа — автомобилестроение и обработка древесины. Здесь наблюдалось сокращение выпуска одновременно с уменьшением импортных закупок. В автопроме спад вызван потерей доступа к западным электронным модулям, двигателям и системам управления, а также падением спроса на легковые автомобили. В деревообработке — дефицитом высокоточных станков (ранее поставки шли из Германии, Италии и Китая).

Снижение импорта в этих секторах — не результат успешного импортозамещения, а следствие вынужденного сокращения производства: пример "регрессивной адаптации", когда зависимость снижается за счёт свёртывания, а не развития собственных возможностей.

Вторая группа — табачная и фармацевтическая промышленность. Табачная отрасль остаётся зависимой от импортных ароматизаторов, бумаги и упаковочного оборудования — это тормозит выпуск. Фармацевтика же демонстрирует иные мотивы: высокие объёмы импорта активных фармацевтических субстанций объясняются стремлением сохранять качество и безопасность препаратов — особенно в сегментах биотехнологий и лекарств длительного цикла. Здесь рост импорта — скорее стратегическая необходимость, чем слабость.

Третья группа — большинство других отраслей, включая производство компьютеров, электроники и оптики. Последняя — наиболее интересный случай: за 2022–2024 годы индекс промышленного производства в этой отрасли вырос на 96%, при этом потребление импорта сократилось на 17%.

Причиной стало не столько создание полноценных российских аналогов, сколько переориентация на азиатские поставки, использование старых запасов, локальная сборка и переработка компонентов. Новые продукты проектируются с учётом доступных компонентов — часто менее современных, но более надёжных в плане логистики. Такая адаптация сопряжена с компромиссами в качестве и функциональности, но показывает гибкость отрасли.

В Северо–Западном федеральном округе (СЗФО) импортозамещение в сочетании с госзаказом и экспортной переориентацией определяют динамику промышленности. Развитие собственного оборудования, локализация в автопроме и рост оборонного производства создали базис для выпуска. Госзаказ, особенно в судостроении, энергетическом машиностроении и оборонке, остаётся надёжным драйвером. Одновременно предприятия региона осваивают новые рынки: в 2024 году поставки минудобрений и цветной металлургии в Азию, на Ближний Восток и в Латинскую Америку выросли на 10–20%.

Прогноз для региона: риски

По итогам первого полугодия 2025 года индекс промышленного производства в округе составил 101,2 — выше среднероссийского уровня. Санкт–Петербург лидирует с ростом 108, чему способствовали средне– и высокотехнологичные, а также оборонные производства.

Новгородская, Псковская, Вологодская и Ленинградская области также демонстрируют устойчивый рост. В то же время Мурманская область, зависимая от сырьевого экспорта, показывает снижение до 91,1. Это подчёркивает, что успех регионов в СЗФО носит выборочный характер и является во многом результатом отраслевой специализации регионов.

До конца 2025 года рост, вероятно, будет управляться в основном краткосрочными факторами спроса. Короткий перечень ключевых драйверов: сохранение госзаказа и продолжение инфраструктурных контрактов, дальнейшая экспортная переориентация в секторах с высокой конкурентоспособностью (удобрения, химия, АПК) и использование накопленных запасов и локальной сборки в электронике и машиностроении.

Эти источники роста дают относительную предсказуемость — они быстро включаются при наличии бюджетного финансирования и логистики, но их эффект ограничен: он поддерживает загрузку производств и денежные потоки, но мало способствует быстрому технологическому прорыву.

Главные риски в короткой перспективе — затраты на логистику и комплектующие, фискальные ограничения, сохраняющаяся высокая стоимость капитала и возможный спад внешнего спроса.

На 2026 год центром роста может стать переход от поддержания производства к инвестиционно–инновационной фазе — но только при соблюдении трёх условий:

- дальнейшее смягчение денежно–кредитной политики (наблюдаемое летом–осенью 2025 года снижение ключевой ставки пока не привело к расширению инвестиций),

- появление устойчивых источников финансирования модернизации (целевые кредиты, лизинг, совместные инвестиционные проекты) и в) системная работа предприятий по локализации и сертификации ключевых компонентных цепочек.

В числе вероятных драйверов 2026 года — заметный рост инвестиций в автоматизацию и модернизацию (если снизится стоимость денег и появятся программные стимулы), масштабирование локализованных производств в электронике и технологиях двойного назначения, развитие экспортной логистики и новых рынков (Азия, Ближний Восток, Латинская Америка), а также эффект от программ привлечения и удержания кадров (инженеры, рабочие специальности).

Если эти факторы сложатся, 2026–й может стать годом модернизации производственных компетенций и небольшого, но уверенного роста, иначе рост останется "точечным", зависящим от госзаказа и товарной конъюнктуры.