Петербургские соборы — это не только духовные символы, но и шедевры архитектуры. В подборке "Делового Петербурга" — история храмов и церквей, которые стали обязательными пунктами культурного маршрута.

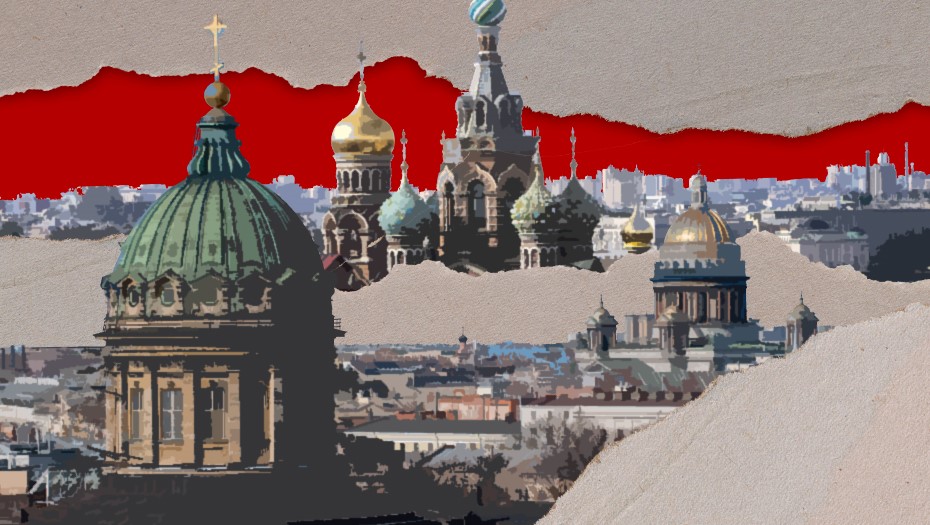

В Петербурге более 200 соборов и храмов. Многие имеют статус памятника федерального значения. Их шпили и купола считаются архитектурными доминантами города. За стенами, к которым приложили руку самые прославленные зодчие, скрываются выдающиеся произведения барокко и классицизма. Самые интересные и известные расположены в центре города, но встречаются жемчужины и за его пределами.

Исаакиевский собор

Начнём, пожалуй, с одного из главных символов города и крупнейшего православного храма в Северной столице. Он назван в честь святого Исаакия Далматского, так как в день его поминовения родился основатель города Пётр I.

Построенный в 1858 году по проекту архитектора Огюста Монферрана, он был уже четвёртым храмом на этом месте: предыдущие три сгорели в пожарах или разрушались от нестабильного грунта. Строительство Исаакиевского собора длилось 40 лет. Для установки 48 гранитных колонн весом по 114 тонн каждая потребовались инженерные инновации, включая одну из первых рельсовых дорог, а для купола использовали 100 кг червонного золота.

Собор выполнен в стиле позднего классицизма с элементами неоренессанса. Его высота — 101,5 метра, а диаметр купола — 25,8 метра. На высоте 43 метра расположена смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на центр города.

Внутри храм поражает роскошью: мозаики площадью 600 м2, малахитовые колонны, лазуритовые обрамления иконостасов и бронзовые скульптуры. Особое внимание привлекает витраж "Воскресение Христа" — редкий для православных храмов элемент в стиле итальянского Возрождения. На позолоту интерьеров ушло около 400 кг золота, а пол украшают узоры из мрамора, яшмы и порфира.

Во время блокады купол для маскировки закрасили серой краской, но следы артобстрелов сохранились на колоннах. В советское время в храме размещался Музей атеизма, а с 1990-х возобновились богослужения.

Исаакиевская площадь. Вид на Исаакиевский собор.

Казанский кафедральный собор

Казанский собор — один из главных храмов Петербурга, и он тесно связан с историей города и страны. Его построили в 1801-1811 годах по проекту выходца из крепостных, ставшего знаменитым архитектором, Андрея Воронихина.

В облике собора соединяются традиции русского классицизма и европейской архитектуры. Здесь нет привычных куполов, зато вдоль Невского проспекта простирается огромная колоннада из 96 колонн, которая делает здание похожим на собор Святого Петра в Ватикане. Стены из светло-серого камня меняют цвет при разном освещении, а у входа стоят бронзовые фигуры святых.

Главное внутреннее украшение собора — его иконостас, отделанный серебром. Пространство обрамляют розовые гранитные колонны, а стены декорированы барельефами на библейские темы и портретами полководцев 1812 года. Здесь находится Казанская икона Божией Матери — важная святыня для дома Романовых. В северо-восточной части собора захоронен фельдмаршал Михаил Кутузов, это место для его могилы было выбрано императором.

После революции 1917 года в здании работал Музей религии, но в 1990-е годы собор вернули церкви. С 1991 года собор находился в совместном использовании Музея истории религии и атеизма и Ленинградской епархии. В 2000 году он окончательно возвращён церкви, получив статус кафедрального.

Казанский собор

Спас на Крови

Похожий на сказочный терем храм Воскресения Христова на Крови у канала Грибоедова посвящён трагическим событиям. Его возвели на месте покушения на Александра II, в результате которого император скончался.

Архитекторы Альфред Парланд и архимандрит Игнатий вдохновлялись образами старинных церквей Ярославля и Москвы. Снаружи храм украшен тысячами деталей: изразцы, эмаль, позолота и мраморная мозаика складываются в сложные орнаменты.

Стены внутри и потолки почти полностью покрыты мозаиками. Общая площадь украшений превышает 7 тыс. м2. Создатели составных картин воспроизвели библейские сюжеты, фигуры святых и различные орнаменты. Даже иконостас здесь украшен мозаикой, а таких в России всего несколько. Над местом гибели императора установлен шатёр из яшмы и горного хрусталя.

После революции храм хотели снести, но в итоге превратили в склад. В 1970-е годы здание передали на баланс музея "Исаакиевский собор". Только в 1997 году, после реставрации, которая длилась не один десяток лет, Спас на Крови снова открыли для посетителей.

Вид на храм Спас на крови через ворота ограды Михайловского сада.

Смольный собор

Смольный собор — жемчужина елизаветинского барокко. Его начали возводить в 1748 году по проекту Франческо Растрелли как главный храм Смольного монастыря, правда, завершили лишь почти 100 лет спустя из-за войн и смены архитекторов.

Своим названием Смольный собор обязан располагавшемуся ранее на том же месте Смольному двору, где хранили смолу для Адмиралтейских верфей.

Императрица Елизавета настояла, чтобы храм был пятиглавым по образу Успенского собора в Кремле. Высота здания составила почти 94 метра. Четыре боковые главы с золотыми звёздами будто повторяют очертания главного купола. Проектом была предусмотрена колокольня, которая должна была стать самым высоким зданием в городе, однако постройку законсервировали. Достраивали собор уже при Николае I, который наделил его статусом "собора для всех учебных заведений".

Однако полностью интерьер так и не был завершён — например, вместо запланированного иконостаса здесь долгое время стояла временная перегородка.

В советские годы храм превратили в склад, а 1990-х — в концертный зал с уникальной акустикой. Реставрация 2010-х вернула собору исторический облик. Сегодня это действующий храм, но здесь по-прежнему проводят концерты духовной музыки. Кроме того, в соборе можно за небольшое пожертвование подняться на одну из самых высоких в городе смотровых площадок (подробнее здесь).

Вид из сквера Кикины Палаты на Воскресенский Смольный собор.

Владимирский собор

Владимирский собор находится в самом центре города, рядом с оживлённой Владимирской площадью, и хранит дух старого Петербурга. Его построили в 1761-1769 годах на месте деревянной церкви по проекту архитектора Пьетро Антонио Трезини. Пятиглавый собор с высокой колокольней, добавленной позже, сочетает черты барокко и классицизма.

Церковь посвятили Владимирской иконе Божией Матери, которая считалась защитницей города. Внутри сохранился резной иконостас XVIII века, а стены украшают росписи с библейскими сюжетами. Среди прихожан этого храма были поэты Некрасов и Гумилёв, композитор Римский-Корсаков, писатель Куприн. В соборе отпевали няню Пушкина Арину Родионовну, которая доживала последние годы в доме поблизости.

В 1930-х в соборе устроили антирелигиозную библиотеку и архив. Колокольню хотели снести, чтобы храм не напоминал о своём назначении. Восстановление церкви началось лишь в 1989-м: собору вернули утраченные элементы, колокола и позолоту. Сегодня это действующий храм, где проходят службы, а в подвале работает воскресная школа.

Рядом с собором колокольня, со смотровой площадки которой открывается вид на исторический центр.

Собор Владимирской иконы Божией Матери (Владимирский собор)

Николо-Богоявленский морской собор

Николо-Богоявленский морской собор построили в 1753-1762 годах по проекту архитектора Саввы Чевакинского. Бело-голубой собор с золотыми куполами состоит из двух церквей: нижней Никольской, посвящённой покровителю мореплавателей Николаю Чудотворцу, и верхней Богоявленской.

В отличие от других соборов того времени собор был пятиглавым, что в Петербурге середины XVIII века было редкостью. В то время храмы в основном строились по образцу одноглавого Петропавловского собора. Но автор проекта вернулся к архитектурной православной традиции.

Храм связан с историей русского флота. Сюда приходили моряки перед плаванием, здесь отмечали победы и поминали погибших. Внутри сохранились резной золочёный иконостас XVIII века, иконы в морской тематике и модели кораблей, подаренные прихожанами. Стены украшены лепниной и росписями с библейскими сюжетами. В начале XX века в храме установили мемориальные доски с именами моряков, погибших в Цусимском сражении.

Интерьеры удалось сохранить в том числе и потому, что в советское время собор не закрыли, в нём продолжались службы. Сегодня это действующий храм и Музей морской славы. На колокольне можно рассмотреть старинные колокола, а в праздники услышать их звон.

Николо-Богоявленский морской собор

Петропавловский собор

Петропавловский собор находится в центре Петропавловской крепости, заложенной Петром I в 1703 году. Шпиль его колокольни высотой 122,5 метра, нацеленный в небо, стал одним из главных символов города. Когда-то она была самой высокой постройкой в России.

Строительство храма началось в 1712-м по проекту первого архитектора Петербурга Доменико Трезини и продолжалось более 20 лет. Собор отличается от традиционных православных храмов и больше напоминает европейскую базилику.

Внутри храма установлен пышный резной иконостас в стиле барокко, подаренный Петром I. Здесь же находится усыпальница великих князей императорского дома Романовых.

В советское время собор превратили в музей, но его не разрушили — слишком уж явной была связь с прошлым. В 1950-х здесь восстановили механизм для игры на колоколах. Сегодня собор остаётся частью Государственного музея истории, но по большим праздникам в нём проходят службы.

Собор в Петропавловской крепости.

Троице-Измайловский собор

Троицкий собор Измайловского полка выделяется даже на фоне петербургской архитектуры — его сияющие купола видно издалека.

Храм построили в 1828-1835 годах для солдат и офицеров лейб-гвардии Измайловского полка, основанного ещё в XVIII веке. Император Николай I вложил в проект собственные средства. Известный архитектор Василий Стасов создал проект в стиле классицизма, добавив элементы русского зодчества: белоснежные стены, бирюзовые купола с золотыми звёздами и высокую колокольню, а строгие колонны у входа напоминают о воинской дисциплине. Собор возвели всего за 4 года.

Изнутри своды поддерживают четыре ряда массивных колонн, создавая ощущение величия. Когда-то эти стены были украшены знамёнами, захваченными в русско-турецких войнах, и мраморными досками с именами погибших. Собор также известен тем, что в нём венчался Достоевский.

В 1922 году храм закрыли, устроив здесь склад, а позже — мастерскую. В советское время многие реликвии исчезли, но сохранился резной иконостас и часть росписей.

Измайловский Троицкий собор (Собор Святой Живоначальной Троицы).

Троицкий собор Александро-Невской лавры

Место для Троицкого собора, по одной из версий, выбрал чуть ли не сам Трезини, когда проектировал Невский проспект. Храм начали возводить ещё при Петре I, однако постройка по проекту немца Леонарда Швертфегера в какой-то момент начала рушиться и её разобрали.

Новый проект утверждала уже Екатерина II. Она доверилась русскому архитектору Ивану Старову. Постройка храма длилась около 12 лет, а его освящение состоялось в 1790 году в присутствии самой императрицы. В тот же день в собор под пушечные выстрелы внесли серебряную раку с мощами князя Александра Невского. Кроме того, Екатерина передала в собор несколько ценных картин на церковные сюжеты.

Архитектурная изюминка собора, выполненного в стиле раннего классицизма, — его колокольня. Она состоит не из одной, а из двух двухъярусных башен.

В советское время собор передали под Музей политпросвета, а в блокаду использовали как склад боеприпасов. Верующие смогли вернуться в здание только после войны, его реставрировали на пожертвования прихожан нескольких епархий. В 1989 году в храм торжественно вернули мощи святого Александра Невского.

Александро-Невская лавра

Морской Никольский собор в Кронштадте

Один из самых крупных соборов, в хорошую погоду блеск его куполов хорошо видно с берегов Финского залива в Сестрорецке. Сегодня это главный военно-морской храм. Его высота — 52 метра, а диаметр купола — почти 27 метров.

История его появления связана с событиями конца XIX века. Именно тогда император разрешил начать сбор пожертвований на возведение храма. Архитекторам поставили задачу — собор был быть настолько высоким, чтобы он мог служить ориентиром для мореходов. Проект архитектора Василия Косякова в неовизантийском стиле, похожий по планировке на собор Святой Софии в Константинополе, получил высочайшее одобрение.

Строительство началось в 1903 году и продолжалось около 10 лет. Вскоре после революции собор был закрыт, кресты и колокола сняты, а его богатое убранство уничтожено или похищено. Обстрелы во время войны добавили разрушений храму. Впоследствии реставраторы нашли и сохранили в северной части здания след от неразорвавшейся бомбы.

Здание некоторое время использовалось как кинотеатр и концертный зал. К концу XX века состояние собора было близко к аварийному и грозило окончательным разрушением. В начале 2000-х храм в Кронштадте вернули церкви, на главный купол водрузили крест и началось возрождение собора. Реставрация продолжалась более 10 лет. С 2012 года возобновились регулярные богослужения.

Морской собор в Кронштадте

Спасо-Преображенский собор

Собор на Преображенской площади был построен в 1829 году про проекту основоположника русского ампира Василия Стасова. Считается одним из самых посещаемых в городе.

Как и многие другие культовые сооружения в Петербурге, храм построен на месте другой церкви. А та, в свою очередь, была посвящена восшествию на престол Елизаветы Петровны и участию солдат Преображенского полка в этом событии.

Впоследствии этот собор сгорел, от него фактически оставались только стены и главные святыни и ценности, которые успели спасти от огня.

Новый собор полюбился петербуржцам, и его по значимости часто сравнивали с Казанским. Архитектор в награду получил от императора бриллиантовый перстень и более 1 тыс. рублей.

Для ограды собора, которую посвятили победе в Русско-турецкой войне, использовались трофейные пушки. Их можно увидеть — орудия повёрнуты вниз в знак того, что они больше никогда не будут стрелять. А роспись сделала главный купол нового собора похожим на ночное небо с большой яркой звездой в центре.

Богослужения здесь не прекращались никогда. В время блокады подвал храма превратился в бомбоубежище и лазарет для раненых. В соборе хранились не только иконы, но и воинские реликвии. Часть из них впоследствии стала экспонатами Эрмитажа.

Спасо-Преображенский собор. Преображенская площадь.

Князь-Владимирский собор

Этот храм на Петроградской стороне строился 7 лет — с 1766 по 1773 год. Точнее, перестраивался. До него на том же месте находился недостроенный храм времён Анны Иоанновны, и работу было решено всё же завершить.

Новый проект пятиглавого собора с трёхъярусной колокольней создал итальянец Антонио Ринальди, ставший придворным архитектором при Екатерине II. А достраивал храм создатель Таврического дворца, русский зодчий Иван Старов. Архитектурный стиль, в котором выполнен собор, считается переходным от барокко к классицизму.

Освящение собора состоялось 1 октября 1789 года. Его назвали в честь крестителя Руси князя Владимира. Этот храм сохранял религиозную функцию на протяжении почти всего советского времени, даже в блокаду. Его закрывали лишь на несколько месяцев в 1925-1926 годах. С 1940 по 2001 год в соборе хранилась одна из самых известных православных икон — чудотворная икона Казанской Божией Матери.

Уникальные кресты собора, изготовленные в 1766 году по проекту Ринальди, выдержали без реставрации более 200 лет. Их обновили в ходе масштабной реконструкции 2015 года. Считается, что "воздушный" рисунок этих крестов отражает творческую манеру итальянского архитектора.

Купола Князь-Владимирского собора.