Фондовый рынок США сильно перегрет по ряду показателей. Следует ли ждать его обрушения и чем это чревато для российских инвесторов?

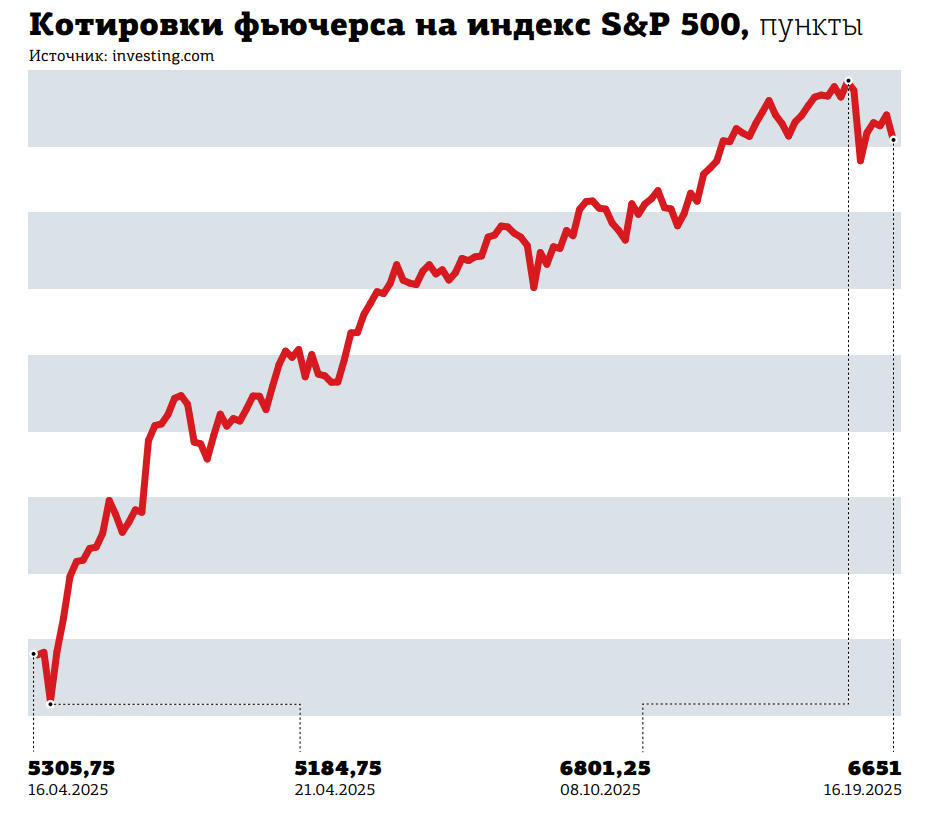

Американские фондовые индексы регулярно обновляют исторические максимумы. Порой по несколько раз в неделю. Темпы роста впечатляют. Так, индекс S&P 500 за последние полгода вырос на 25% (см. график).

Правда, этому предшествовала серьёзная коррекция, так что с начала года прирост вдвое меньше. Но в 2024 и 2023 годах индекс тоже показывал темпы подъёма выше среднеисторических — 25% и 26,3% соответственно. Многие эксперты указывают на то, что котировки большинства американских акций, особенно высокотехнологичных компаний, далеко оторвались от фундаментально оправданных уровней. И сравнивают ситуацию с так называемым бумом доткомов, который закончился в 2000 году мощным биржевым крахом.

Пузырь или не пузырь

“

"С точки зрения классического анализа индекс S&P 500 очень дорог — он оценивается примерно в 25 форвардных годовых прибылей, что недалеко от уровней печально известного пузыря доткомов, — констатирует руководитель отдела анализа акций ФГ “Финам” Наталья Малых. — Но с тех пор американские компании стали намного более прибыльными по чистой марже — чистая маржа индекса S&P 500 в 1999–2002 годах колебалась в районе 6,4–7,7%, а по итогам II квартала 2025 года составляла уже 12,8%, что оправдывает некий рост мультипликаторов".

Эксперт подчёркивает, что ралли индекса до новых высот было обусловлено сильной динамикой сектора hi–tech. Он формирует около 35% капитализации индекса и показывает высокие темпы роста в этом году — 18% в I квартале и 25% во II квартале.

“

"Кроме того, у рынка есть ожидания, что реиндустриализация пойдёт на пользу американской экономике и поддержит динамику прибыли в долгосрочном периоде, — поясняет она. — Промышленный сектор в этом году смог немного опередить индекс S&P 500 по доходности. Плюс на стороне акций играют девальвация доллара, а также ожидания сильного снижения процентных ставок, когда Трамп сможет “победить” ФРС".

Младший стратег Freedom Finance Global Георгий Тимошин полагает, что текущие оценки активов на фондовом рынке выглядят повышенно, но не критически. Форвардный коэффициент P/E (цена/прибыль) на ближайшие 12 месяцев по S&P 500 составляет примерно 22,8х против 5–летнего среднего на уровне 20,3х в существенной степени на фоне роста мультипликатора по технологическим компаниям.

“

"IT–сектор остаётся ключевым драйвером роста, но не единственным локально перегретым сегментом, — делится мнением эксперт. — Так, доля компаний с P/E выше 7–летнего среднего в IT сопоставима с другими секторами (финансы, промышленность, коммуникации, сырьевая промышленность). Фундаментальная картина подкрепляет завышенные оценки: рост прибыли остаётся двузначным, маржинальность стабильна, долговая нагрузка низкая, а монетарная политика становится мягче. Потому можно сделать вывод, что S&P 500 не демонстрирует признаков классического пузыря: оценки высокие, но подкреплены сильным ростом прибыли и мягкой политикой ФРС. Однако концентрация доходности в IT–секторе и ИИ–нише делает рынок уязвимым к локальным коррекциям".

"Признаки пузыря наблюдаются не на всём фондовом рынке, а скорее в отдельных компаниях, особенно связанных с искусственным интеллектом, — рассуждает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. — В целом инвесторы значительно переоценивают потенциальные доходы от ИИ. Крупнейшие технологические компании США инвестируют в этот сектор сотни миллиардов долларов, но пока не получают достаточный уровень возврата на вложенный капитал".

"Важно отметить, что весь этот рост сопровождался отсутствием ширины в рынке, — считает директор департамента торговых операций “ГБИГ Холдингс” Дмитрий Царьков. — Рост рынка акций создавался узким числом компаний. Это говорит нам о большом перекосе в текущем движении".

“

"Оценки американского рынка, особенно в секторе технологий, достигли исторически высоких уровней, — признаёт директор “Цифра брокер” в Петербурге Денис Костин. — Однако говорить о классическом пузыре, подобном доткомам, пока преждевременно. Ралли во многом подпитывается реальными денежными потоками и ожиданиями роста прибыльности от внедрения ИИ. Ключевой риск заключается не в отсутствии фундаментальных причин для роста, а в их чрезмерном дисконтировании в текущие цены. Рынок перегрет, но его устойчивость пока поддерживается сильной корпоративной отчётностью".

"По ряду индикаторов рынок действительно выглядит явно дорогим, — соглашается руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. — Так, коэффициент Шиллера P/E (или CAPE Р/Е, который рассчитывается как отношение средней прибыли на акцию за последние 10 лет, с коррекцией на инфляцию) составляет примерно 40х и находится вблизи пиков 1999–2000 годов, времени краха доткомов. Отношение стоимости рынка США к корпоративным прибылям за последние 12 месяцев, если брать компании, входящие в индекс S&P500 (так называемый фактический Р / Е), составляет 31х, что заметно выше своих среднесрочных средних (средние показатели за 3 года и 5 лет составляют 26,1х). Однако прогнозные оценки рынка (отношение капитализации к ожидаемым прибылям) уже смотрятся приемлемо. Рост рынка в целом соответствует росту благосостояния, подкреплённого двумя процессами — многотриллионными госстимулами ковидного времени и новым этапом цифровизации экономики".

Поводы для сдутия

По мнению начальника отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксаны Холоденко, риски серьёзной коррекции на фондовом рынке США нарастают.

“

"Технический сигнал для этого пока не поступал, — оговаривается она. — Таким станет закрепление S&P 500 ниже 6500 пунктов. Триггером предполагаемого обвала американского рынка могут стать действия Белого дома в области внешней торговли и ответная реакция на них, череда слабых данных по экономике США, разочаровывающая риторика ФРС".

“

"Коррекция до круглой отметки 6000 пунктов или даже на 1000 пунктов от текущих уровней — это вероятный сценарий в среднесрочной перспективе, — оценивает Наталья Малых. — Но это не обвал. Триггеры — отчёты слабее ожиданий, особенно у “техов”, торговая эскалация, сбои в электронной торговле, скачки волатильности в других активах, как, например, в крипте 10 октября, но больше по размаху, которые спровоцируют проблемы с ликвидностью и запустят масштабные продажи".

Денис Костин наибольшую системную угрозу видит в растущей стоимости обслуживания госдолга США.

“

"Это не абстрактная проблема: рост доходностей казначейских облигаций увеличивает давление на бюджет и может вынудить ФРС пересмотреть свою политику, что подорвёт ликвидность на рынках, — объясняет он. — Второй по значимости риск — разочарование в ИИ, если компании–лидеры не смогут оправдать завышенные ожидания по прибылям в ближайших квартальных отчётах. Протекционизм Трампа — скорее катализатор, усугубляющий эти основные риски".

России не удастся отсидеться в сторонке

Для российского фондового рынка в силу его изолированности от основных мировых денежных потоков и хронической недооценённости негативный эффект от вероятного биржевого обвала в США будет сглаженным. Но совсем без него не обойдётся.

“

"Наш рынок изолирован с 2022 года, но если сильное падение мировых индексов спровоцирует кризис ликвидности, то это перейдёт в экономический кризис в крупнейших экономиках мира и повлияет на мировой спрос на сырьё, — уверена Наталья Малых. — Так это косвенно затронет и нас".

“

"Что касается российского рынка — связь с внешним контуром давно потеряна, — солидарен Дмитрий Царьков. — Да, повсеместная коррекция будет иметь влияние на настроение инвесторов, так как их большинство продолжает размещать свои капиталы на западных рынках. Но скорость влияния этой коррекции будет не такой высокой, как в 2008 году. Нашим рынком сегодня больше правит геополитический фон и внутренняя монетарная политика, нежели события внешних рынков".

“

"Падение мировых рынков создаст для российских инвесторов двойной негативный эффект, — допускает Денис Костин. — Во–первых, обрушатся цены на сырьё, что ударит по доходам бюджета и прибыли ключевых эмитентов. Во–вторых, сработает психологический фактор и общее бегство от рисков, что затронет даже те активы, которые не имеют прямых связей с внешним миром. Наш рынок не существует в вакууме: он зависит от цен на нефть, а его участники — часть глобальной финансовой системы. Рассчитывать на полное игнорирование кризиса наивно. Напротив, в силу своей низкой ликвидности и глубины российский рынок может продемонстрировать более резкую просадку".