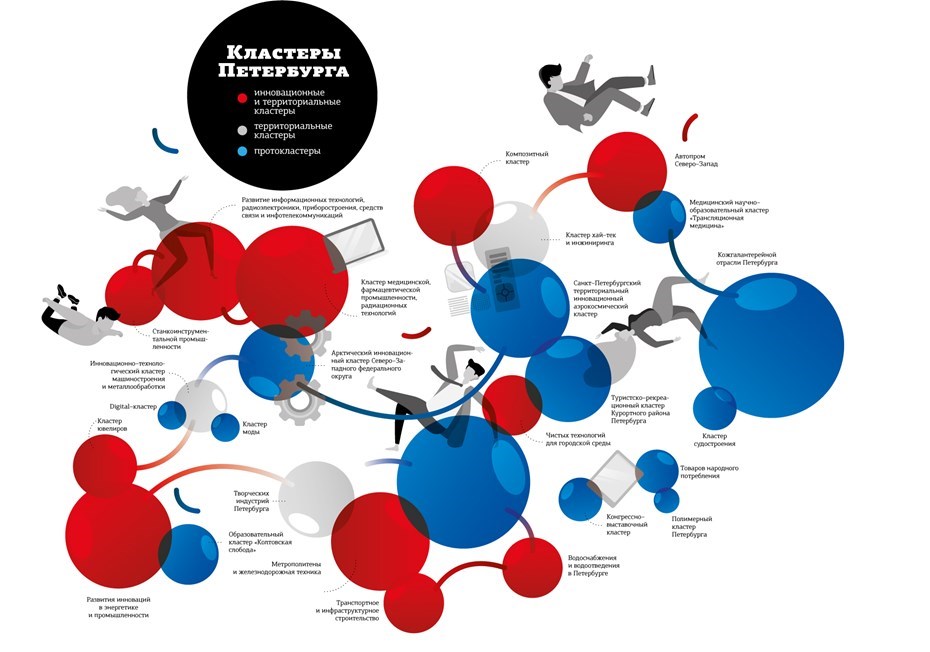

В Петербурге затерялось не меньше десятка перспективных, но не оформленных кластеров

В Петербурге функционирует больше десятка различных кластеров, и еще столько же находятся в состоянии "протокластера". Это значит, они уже сформировались, но не оформлены официально, — подсчитал в своем исследовании президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек. К последним он относит, например, судостроение, модную индустрию, санаторные комплексы Курортного района, а также предприятия, ориентированные на освоение Арктики. Причем именно Арктический кластер имеет огромный инновационный потенциал.

"Подготовка кадров почти вся ведется в Петербурге, судостроение — у нас, оборонный комплекс — у нас, все геологические предприятия и НИИ Арктики и Антарктики — тоже у нас. Западный военный округ включает в себя арктические территории. У нас есть все, кроме собственно территорий", — объясняет ученый.

И инновационная продукция для всей страны

Формирование кластеров существенно помогает интенсификации инновационного развития. Целью подпрограммы "Инновационное развитие СПб" было заявлено увеличение с 2014 по 2020 год объема отгруженной инновационной продукции на 40%. Однако уже по итогам 2017 года это требование было выполнено. По данным ВШЭ в СПб, если в 2014 году объем инновационных товаров в промышленности составлял 155,7 млрд рублей, то уже в 2017 году он достиг 224,1 млрд рублей (+44%).

По словам Ходачека, новые технологии традиционно востребованы в оборонном комплексе (например, мембранные ткани сперва появились у военных, и только потом из них начали шить спортивную одежду). Но сейчас заметно вырос спрос со стороны добывающих предприятий, работающих в Арктической зоне. "Чтобы сокращать издержки на добычу трудноизвлекаемых запасов, на их транспортировку, переработку, на поддержание всей системы нужны инновации. Кластеризация здесь неизбежна. Если мы выпускаем плавучую атомную электростанцию "Михаил Ломоносов", понятно, что там сотни контрагентов и поставщиков. Естественно, все передовые технологии, приемы, возможности должны быть учтены", — указывает специалист.

Как это работает

Пожалуй, лучшие примеры производственных кластеров — Голливуд и Кремниевая долина. Первый появился из–за круглогодичного ясного неба, мягкого климата и разнообразных ландшафтов. Второй — из–за соседства с мощным интеллектуальным центром, Стэнфордским университетом. Но механизм всегда работает один: чем больше в одном месте сконцентрировано умных и талантливых людей, а также образовательных центров и производственных институтов, тем выше шанс на то, что между ними промелькнет искра и родится что–то примечательное. Если критическая масса достигнута — у вас есть кластер.

Существует несколько различных объяснений этого волшебного эффекта, и в целом друг другу они не противоречат. Самые очевидные преимущества — географические. Компактное сосуществование предприятий дает доступ к людским ресурсам и позволяет совместно добиваться преференций от региональных властей. Одновременно и поставщикам становится быстрее и дешевле осуществлять отгрузки, когда у них в партнерах числится не одно предприятие, а сразу несколько.

Но есть и более тонкие материи — например, то, что называется неявным знанием. Это навыки и опыт, который невозможно формализовать. Когда у вас, к примеру, есть целый город специалистов по искусственному интеллекту, они дружат между собой, а в нерабочее время обсуждают в баре… как ни странно, искусственный интеллект. В неформальной атмосфере как раз и передаются неявные знания и рождаются новые идеи. Именно поэтому, кстати, кластеры так эффективны для инноваций.

Третий секрет успеха — его подробно описал экономист Майкл Портер — в конкуренции. Как только внутри кластера появляется эффективная компания, всем остальным ничего не остается, кроме как повысить эффективность. Со всей очевидностью разница проявляется, когда эти предприятия выходят на новые рынки. Они уже настолько закалены в битвах, что легко побеждают те фирмы, которые столь жесткую борьбу не вели.

From Пикалево to Детройт

Тема развития кластеров стала модной среди экономистов в 90–е годы XX века, хотя на самом деле у концепции довольно длинная история. Впервые закономерности совместного проживания бизнеса описал еще Альфред Маршалл в 1890–м году. Значительный вклад в теорию сделала и советская школа. Именно в СССР, где экономика была плановой, в 1930–е годы работал один из создателей районной школы экономической географии Николай Колосовский. Целью ученого было создать максимально эффективные территориально–производственные комплексы, используя рельефы и ландшафты, и вписать это все в уже сложившиеся производственные цепочки. Эти идеи потом переводили и взахлеб читали в Америке — настолько востребованным был его опыт.

Наглядный продукт этих теорий — Пикалево, где существовала единая производственная цепочка. ОАО "Апатит" поставляет минералы (нефелин) на "Базэлцемент Пикалево". Оттуда продукты производства идут на следующие предприятия: белитовый шлам и известняк — на ЗАО "Пикалевский цемент", а карбонатный раствор — на ЗАО "Метахим". Беда в том, что вся эта схема отлично работала в госплановой экономике, но начала давать сбои в конкурентной капиталистической, когда у всех предприятий возникли разные собственники и доверия между ними по понятным причинам не было. В 2007 году центральное предприятие ("Базэлцемент Пикалево") решило уйти на перепрофилирование, и вскоре посыпалась вся цепочка поставок.

Но дело не только в особенностях госплана. Американцы воплотили те же идеи в автокластере Детройта — и где теперь тот Детройт?

На самом деле просто весь мир изменился, считает Евгения Шамис, основатель и CEO компании Sherpa S Pro: "Во–первых, территориально–производственные комплексы перестали быть конкурентными в связи с развитием глобализации, — рассказывает она. — Во–вторых, повысилась мобильность, и люди получили возможность переезжать. Похожая история ждала и академгородки. Они ведь тоже были популярны в Великобритании и в США, за счет концентрации ученых там генерировались новые идеи. Но сейчас мобильность резко выросла, ученые стали выбирать места, где задачи интереснее. Появилась более тонкая специализация. И кроме того, многим захотелось внедрять свои идеи на производствах. То есть старая теория не учитывала фактора человеческого капитала. Людям нужны места, где не только хорошо работать, но и хорошо жить".

Пример Пикалево и Детройта — другим наука. Распад кластера может стать весьма болезненным, если региональная экономика не диверсифицирована, отмечают исследователи.

Именно поэтому власти должны делать все, чтобы сформировать несколько сильных кластеров на одной земле. Только с методами лучше быть аккуратнее — универсальных рецептов наука пока не придумала.

“

В Корее есть город Инчхон, где функционирует порядка 100 автокластеров. Под кластером они понимают 10–20 компаний, которые делают нечто похожее, например, детали для дверей. Даже если они конкурируют между собой, им нужны общие льготы, содействие для выхода на конкурентные рынки. Логика такая: кластер образовывается, возникает сам, а после этого государство, если видит в нем смысл, начинает формировать программы поддержки. В России все пошло с другой стороны. Был кластерный подход Минэкономразвития. Там сказали: окей, если у вас есть кластер, мы профинансируем создание управляющей компании, направим финансы и льготы через нее. Часть кластеров были реально существующие, а часть — просто кто– то увидел возможность взять деньги, хотя никакого кластера на самом деле не было.

Игорь Рождественский

генеральный директор компании Martal Spb

“

В ходе исследований высокотехнологичных кластеров Цюриха мы выявили, что у каждого кластера могут быть свои специфические потребности. Например, это может быть потребность обмениваться какими–то специфическими знаниями с другими фирмами. Могут быть предпочтения, какие площадки использовать: онлайн–форумы или небольшие семинары. То есть кластер будет хорошо развиваться только в том случае, если правительство будет внимательно к его уникальным характеристикам и оказывать специализированную поддержку.

Нина Гейлингер

исследователь Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе

“

Мы стояли у истоков создания IT– кластера в Петербурге в 1990–е. Тогда сработали три составляющие. Первое — наличие вузов, готовящих классных специалистов. Второе — формирование пула компаний, способных решать сложные задачи. В 1991–1992 годах из предприятий ОПК и вузов ушло большое число специалистов, у которых не было другого пути выживания, кроме как создавать бизнес и бороться за зарубежные контракты. И третье — наличие рынка и модели, позволяющей быстро и в большом количестве реализовать этот потенциал, — аутсорсинг разработки ПО по заказам компаний из развитых стран. Вот все туда и устремились. А поскольку зарубежный рынок огромен, а разница в цене услуг разработчиков была очень высокой, возник поток, который вовлекал в себя все новые компании, приводил к обмену опытом, компетенциями, контактами за границей.

Валентин Макаров

Президент НП "Руссофт"