17:4011 июня 2009

Мировой финансовый кризис, который затронул Россию с некоторым опозданием, оказал на отечественную экономику негативное влияние через два ключевых фактора: во-первых, через снижение цен и спроса на сырьевые товары (основная составляющая экспорта России), во-вторых, через снижение доступности зарубежных кредитов.

Снижение цен на сырьевые товары (прежде всего, нефти)

оказывает значительное влияние, как на состояние крупнейших отечественных

сырьевых компаний, так и на такие макроэкономические индикаторы, как платежный

баланс, дефицит/профицит бюджета, курс рубля к основным мировым валютам,

значения фондовых индексов. Поэтому ситуация с динамикой цен на нефть всегда

вызывает большой интерес в обществе, в том числе среди политиков и

экономистов.

Если обратиться к статистике цен на нефть за последние годы,

то можно отметить рост номинальной среднегодовой цены марки WTI от примерно $26

в 2002 году до $100 в 2008 году. Данный период характеризовался самыми высокими

темпами роста цен на нефть со времен Войны Судного дня. Напомним, что в 1973-74

годах, потерпев поражение в этой войне, арабские страны решили сократить добычу

нефти на 5 млн. баррелей в день, с целью «наказать» Запад за поддержку Израиля.

В результате введения эмбарго странами ОПЕК средняя цена нефти увеличилась

приблизительно с $2 в 1972 году до $11 в 1974 году.

Последняя волна быстрого повышения цен на нефть началась в

2003 году, после вторжения США и их союзников в Ирак и усугубления политического

кризиса в Венесуэле.

11 июля 2008 года нефтяные цены достигли своего пика в $147

(цена марки WTI), после чего последовало резкое снижение цены, которое

закончилось в конце 2008 года на отметке немногим более 30$ за баррель.

Далее мы увидели повышательную коррекцию цен на фоне

сокращения квот странами ОПЕК и появления первых позитивных данных об экономике

США.

В настоящее время можно услышать абсолютно полярные точки зрения относительно дальнейшего направления движения нефтяных цен. Однако важно отметить, что большинство средне- и долгосрочных прогнозов цены нефти, которые делаются авторитетными международными организациями, часто оказываются далеки от реальности.

Среди факторов, предопределяющих высокую волатильность и

сложность прогнозирования нефтяных цен, можно выделить следующие:

1. в кратко- и среднесрочном периоде – низкая эластичность спроса и

предложения нефти по цене;

2. действия биржевых спекулянтов, значительная доля рынка "бумажных" фьючерсов;

3. недостоверные статистические данные;

4. влияние решений ОПЕК на предложение нефти;

5. воздействие нерыночных факторов на предложение нефти (политические, природные, техногенные факторы);

6. сложность взаимосвязи между ростом ВВП и ростом спроса на нефть;

7. в средне- и долгосрочном периоде спрос на нефть зависит, в том числе от таких факторов, как структура экономического роста и научно-технический прогресс.

2. действия биржевых спекулянтов, значительная доля рынка "бумажных" фьючерсов;

3. недостоверные статистические данные;

4. влияние решений ОПЕК на предложение нефти;

5. воздействие нерыночных факторов на предложение нефти (политические, природные, техногенные факторы);

6. сложность взаимосвязи между ростом ВВП и ростом спроса на нефть;

7. в средне- и долгосрочном периоде спрос на нефть зависит, в том числе от таких факторов, как структура экономического роста и научно-технический прогресс.

Тем не менее, попробуем проанализировать основные факторы,

влияющие на нефтяной рынок и движение цен.

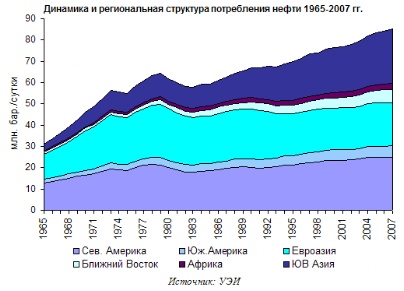

По нашим расчетам, средний темп роста потребления нефти за

последние 40 лет составил около 2% в год; в 2007 году общий объем потребления

нефти превысил 85 млн. баррелей в сутки. При этом за последние 20 лет

среднегодовой прирост мирового потребления нефти снизился до приблизительно 1,5%

в год. Если говорить о региональной структуре потребления нефти, то она также за

последние десятилетия в значительной степени изменилась.

Как видно из рисунка, важнейшую роль в увеличении

потребления нефти в последние годы играла Юго-Восточная Азия, и можно ожидать,

что данная тенденция сохранится и в дальнейшем.

Относительно отраслевой структуры потребления можно

отметить, что ключевую роль в ней играет транспортный сектор (в т.ч. потребление

топлива персональными автомобилями). В будущем ожидается, что роль транспорта в

балансе потребления нефтепродуктов будет только увеличиваться.

Исходя из изменений региональной и отраслевой структуры

потребления нефти, не трудно понять причины возрастающей энергоемкости

и "нефтеемкости" роста ВВП в развивающихся странах и относительной стабилизации

этих показателей в развитых экономиках. Механизм, объясняющий растущие темпы

роста потребления нефти в развивающихся странах можно представить в виде

следующей схемы:

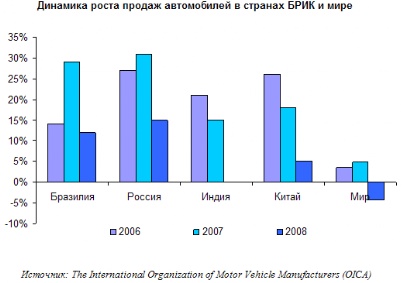

Если рассмотреть данную схему на примере Китая, то видно,

что значительный рост потребления нефти данной страной обусловлен как развитием

промышленности, так и ростом доходов среднего класса – основного покупателя

автомобилей и потребителя транспортных услуг. Так, если рассмотреть структуру

расходов среднего гражданина Китая, то в 1990 году расходы на транспорт

составляли чуть более 1%, а в 2006 году – уже более 13%. Такое изменение

произошло вследствие ускорения урбанизации Китая и роста доходов городских

жителей более чем на 7% ежегодно, что существенно увеличило прослойку среднего

класса. Рост среднего класса привел к среднегеометрическому росту рынка

автомобилей более чем на 30% ежегодно в течение последних 7 лет. Однако по

сравнению со странами ОЭСР автомобильный рынок Китая, как и других

быстрорастущих экономик еще очень далек от насыщения.

Стоит отметить, что когда доход на душу населения достигает среднего уровня ($3000-$10000 на человека) рост продаж автомобилей в 2,2 раза превышает темпы роста дохода. Однако, по мере того, как среднее количество автомобилей на душу населения приближается к 500-600 на 1000 человек, рост рынка замедляется.